この記事では、ひたちなか市那珂湊の反射炉跡の見どころ、アクセス方法を解説しています。

いつも当サイト(UPS)をご覧いただきありがとうございます。

当サイトでは”まち”の稼ぐ力を伸ばすために、水戸から仙台エリアにかけての街の魅力や情報を発信しています。

現在はWEBを中心に活動していますが、近々、拠点を設けてまちづくりを行っていきたいと考えていますので、応援して頂ければ嬉しいです♪→サイトのブックマーク登録&インスタフォローをお願いします☆エンジェル投資家さんも随時募集しています♪

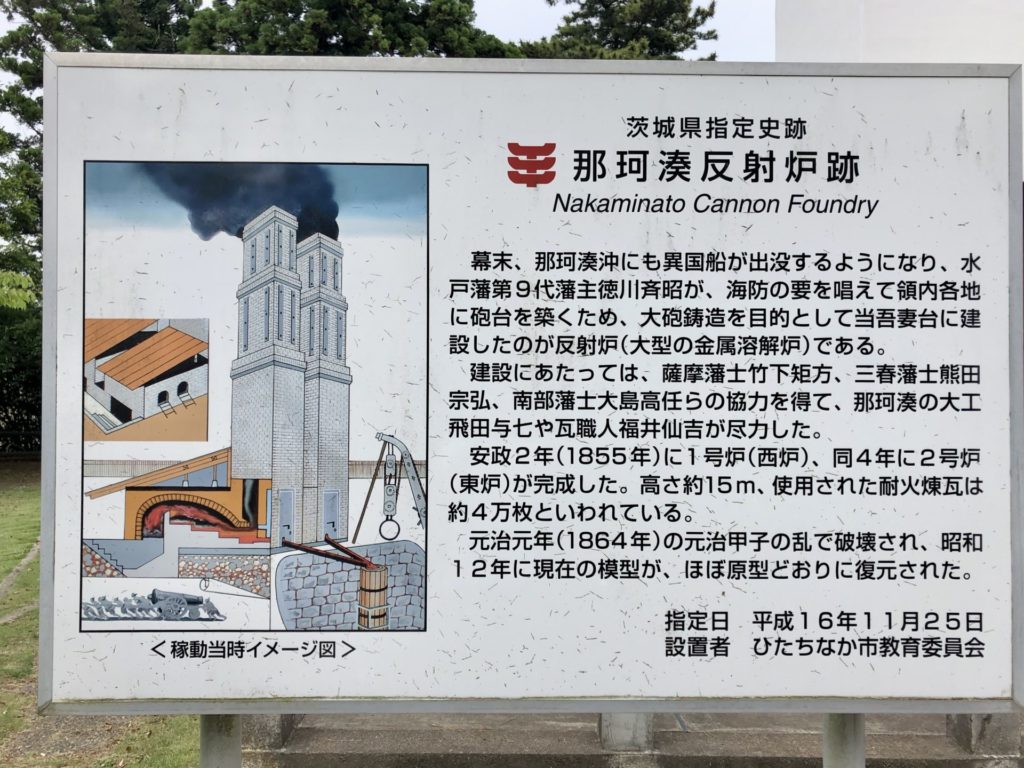

那珂湊反射炉とは?

反射炉とは金属溶解炉のこと。

御三家の水戸藩では、江戸時代後期に攘夷思想の中で幕府の命令により主に外国船を打ち払うために大砲(長距離砲)をつくることとなり、この水戸藩の領地であった那珂湊に反射炉を整備したようです。

那珂湊は湊町といって港がありましたので海防上・海運上も有利だったわけです。

1864年頃まで製造を行い約20門ほどつくったのだとか…

大砲を置く台場(都内だとお台場が有名。大洗町にも台場跡有)も併せて整備された時代でもあるので、台場をあわせて見学すればもっと面白い!ちなみに大洗町のお台場はこちら(外部リンク)。

江戸時代の後期に建築されたように煉瓦造で復元されているようなので建築的にも貴重です。

というのも1937年頃の建築ですから単純に90年近く存続しているので建築的にも残っていることが珍しい。現在の建築基準法でも煉瓦造は可能ですが、煉瓦でつくる施主も提案する建築士もいないですね。

当然、江戸時代につくった状態のまま残っていればすごいことでしたけど、そうではなくとも1937年の復元建築ですから相当歴史があります。

見どころとして、反射炉の前には製造していた大砲(カノン砲:長距離砲)の模型も展示されています。また、反射炉をつくるために大量の煉瓦(約4万枚)もつくられたそうで、煉瓦をつくるための登り窯も復元されています。

ですので、公園内には貴重な遺構が残されていると考えていい。

大砲と言っても比較的持ち運びの便利な野戦砲とは異なり、とっても重い(1〜3トン)。

公園内の展示物だけみてもその重さは伝わります。

反射炉の史跡としては以上だけですが、加えて史跡内には山上門(水戸藩江戸上屋敷)も残っているので、見学時間を入れて大体10〜20分程度かと思います。

個人的には勿体無い…もっと那珂湊の歴史を知りたい!という方には物足りないかなと…けど、江戸幕府の歴史が好きな方にはおすすめ。

アクセス方法

那珂湊駅から徒歩で5分程度の距離にありますのでアクセス性も抜群です。

ですので、もっと史跡感があって綺麗だったらもっと人が訪れそうな場所です♪

とはいえ、現状でも幕末にどのような事があったのか知れるので是非足を運んでみてください。