こんにちは!まちスタです。

- この記事は、住宅購入を検討する際に知っておくと将来的に水害リスクを減らすことができる「計画規模降雨」について解説を行っています。

- 「計画規模降雨」による浸水深・浸水エリアは、河川洪水ハザードマップ(想定最大規模降雨1/1,000年確率が記載)には記載されていないことがあり、存続期間が短い住宅では注意した方がよいハザードエリアです。

- これから(将来的に)、住宅購入用の土地や賃貸住宅を探す際の参考にしてもらえると嬉しい限りです。

- 動画版はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=FsR0flrKYgg&t=38s)

私は、18年間公務員として都市計画や建築、公共交通行政などに携わった後、2022年度よりフリーとして活動しています。

当サイトでは”まち”の稼ぐ力を伸ばすために、水戸から仙台エリアにかけての街の魅力や情報を発信しています。

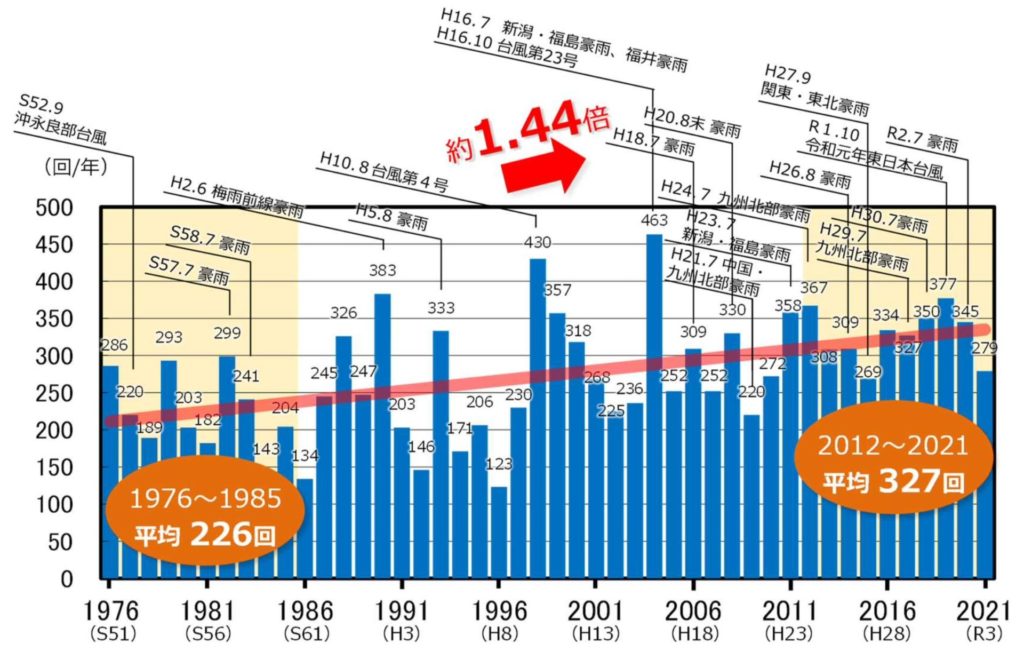

年々、短時間降雨の件数が増加

肌感覚ではなんとなく、近年降雨量が増加していると感じている方いませんか?

実際に、1時間あたりの雨量が50㎜を上回る短時間降雨の発生件数が約50年ほど前に比べて、1.4倍も増加しているという統計がまとめられています。

確かに、近年は出水期(6〜9月)での大雨被害が大きくなっていますよね。災害による被害も年々増加し激甚化している傾向にあります。

ですので、役所が配布している「河川洪水ハザードマップ」を一度はご覧になったことがあるという人、結構増えているのではないでしょうか。

また、近年、宅建業法が改正され、住宅を借りる際や土地を購入する際には、重要事項説明の際に、不動産屋さんがハザードマップに位置を示し説明する制度がつくられましたから、河川洪水ハザードマップの注目度は年々上昇していると思います。

>>>宅建業法の改正はこちらの記事(外部リンク)をご確認ください。

がしかし、ハザードマップのみを鵜呑みにしてはいけないんです。

河川洪水ハザードマップを鵜呑みしてはいけない理由

ハザードマップは命を守ることを前提につくられています。また、宅建業法の改正により重要事項説明において水害ハザードマップを説明する義務はあるものの、市町村長が作成したハザードマップのみを使用して説明することとなるため、河川管理者が作成する「計画規模降雨」による浸水想定エリアを説明する必要がありません(←このことは、後程の説明で”マジか”と思うポイントです。)

つまり、当然ながら生活の基盤となる住宅を守るものではないです。

今、住宅建築のために土地購入を検討している方、本当にリスク評価はできていますかね?

1,000年確率の浸水マップのみを見て、「まぁ、うちだけでじゃなくて周辺一体も浸水するから仕方ないでしょ。逃げればいいし、いっか」とか、

「1,000年確率だから、家が建っている間は大丈夫でしょ。来るわけない」とか、思ってません?

この記事を最後まで見ることで、購入予定土地の本当の水害リスクをお伝えします。ぜひ、住宅購入や賃貸住宅を借りる際の参考にして頂ければと思います。

それでは解説していきます。

計画規模降雨で浸水するエリアが最もリスクが高い

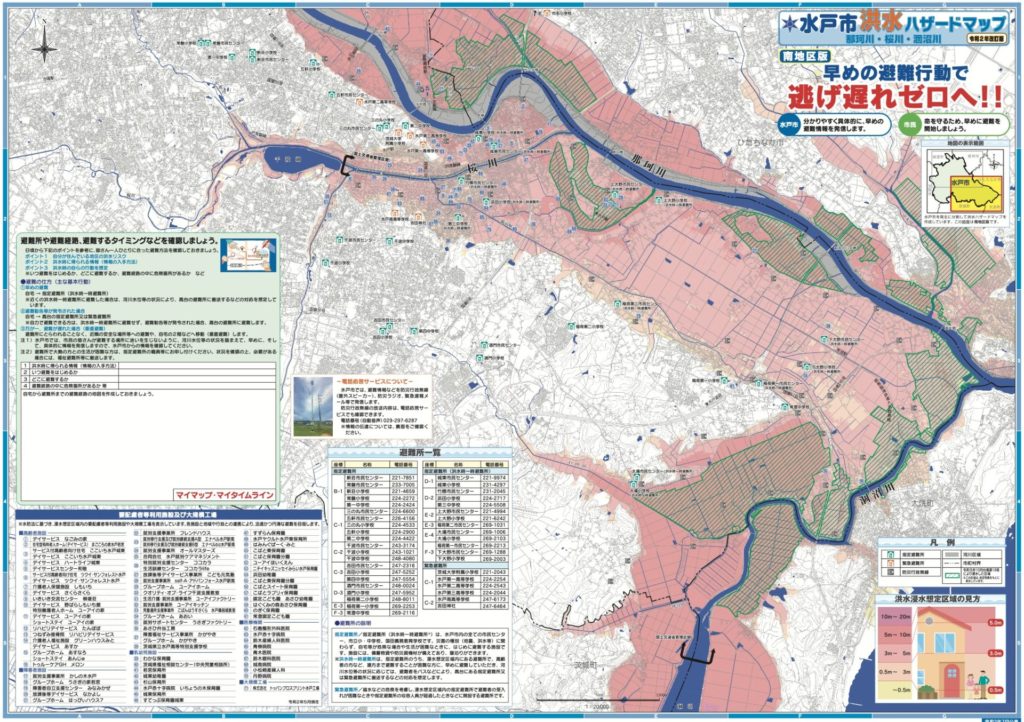

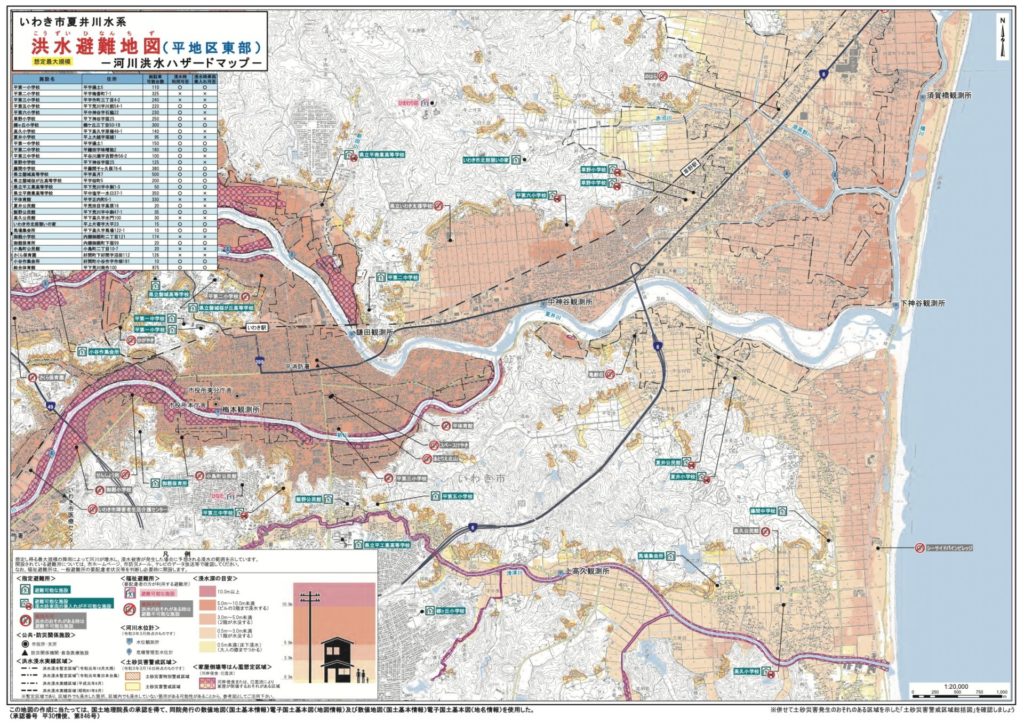

こちらは、福島県いわき市の河川洪水ハザードマップの情報の一部です。

見ると、全体的にピンク色から赤色まで着色されていて、大規模に浸水することが分かります。

いわき市の、こちらは中心市街地の平のような、江戸時代以降、城下町として発展した都市は防衛や物流の観点から、どうしても流域沿いに発展しているので、河川洪水のリスクは高いです。

これはある程度仕方のないことで、そのため、江戸時代や明治の頃までは、市街地の郊外である田畑や森林がある程度、洪水時の貯留機能を担うことで、市街地の水害を守り、結果的に都市全体の復興を早めてきた経過があります。

ところが、みなさんご存じのように、戦後、爆発的に人口と世帯数が増加したことによって、郊外に土地を求めるようになり、それを認めざるを得ない社会情勢により市街地が拡大し、水害の恐れのあるような地域でも住宅建築が進んだことが、現在の水害により被害が拡大している要因の一つとなっています。

では、話を戻して、この河川洪水ハザードマップは、1,000年に1回程度の降雨による洪水により浸水するエリアが示されています。

これを専門用語で「想定最大規模降雨」といいます。

ところが、50〜100年に1回程度とするような、発生確率が高いけど、被害程度は小さい降雨。

専門用語で「計画規模降雨」というのですが、通常起こりうる可能性がある洪水浸水エリアが記載されていません。それは、ハザードマップが命を守ることを前提につくられているかです。避難経路や避難施設が示されているのはこのためです。

仮に、計画規模降雨による浸水エリアを記載すると、煩雑・複雑になって読みにくくなりますし、想定最大規模の方が確率は低いけど被害が大きいので、市民の方々に示すのであれば、命を守るために被害規模が大きいものを伝えるのが効果的かなーと思います。

がしかし、例えば、福島県いわき市を流れる夏井川の場合には、計画規模降雨は70年に1回程度の降雨、つまり1年に発生する確率が1/70(1.4%)以下の洪水です。浸水被害エリアは、こちらになります。

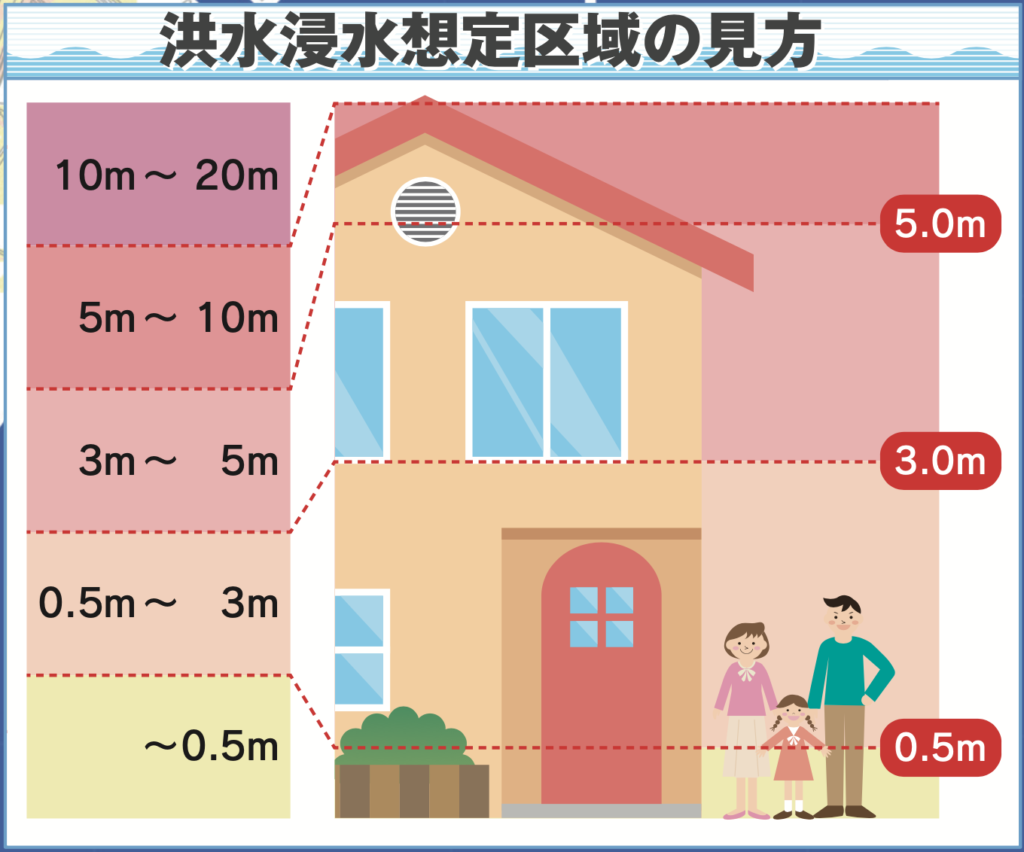

みてもらうと、想定最大規模ほどではないものの、浸水するエリア、特に建築物に多大な影響を及ぼす50㎝以上の浸水深となるエリアが、それなりにありますよね。

わたし自身、令和元年の台風によって被害を受けた建築物の被害程度を判定する業務を建築士として手伝ったことがあります。

その時の感想として、基礎よりも上に浸水すると、床下に汚泥は入り込みますし、1階部分が浸水すると、断熱材が汚泥を吸着して、長期的にカビを発生させたりするので、基本的に1階部分はほぼ全てリフォームが必要とります。

復旧までに多大な時間とコストが発生します。もちろん保険に入るのは当然ですが、災害ゴミは増えて地球環境に悪いですし、何よりも思い出のある住宅が被害を受けた状況による精神的なショック、高齢であれば片付けが困難になるなど、とっても辛い思いをします。

ですので、基本的には建築物の基礎が浸水しない。

現代の住宅だと、基礎パッキンゴムと言って、土台とコンクリート基礎の間にある隙間まで浸水しないようにした方が、住宅の被害を回避できます。

ですので、住宅購入において注意して欲しいのは、発生確率の高いのこの計画規模降雨による水害で、1階部分以上が浸水するようなエリアなのです。

もちろん、1,000年確率も被害が大きく命の危険となりますが、

そうした降雨が発生すれば都市全体としては機能不全に陥るくらいの被害となるので、東日本大震災級の被害となります。建築物よりも命が最優先となります。

一般的に30〜50年近く使用する住宅の水害による被害リスクを減らすのであれば、こうした計画規模降雨による浸水深が50㎝以上となるような地域は避けるのが賢明な判断かなと考えられます。

もちろん、建築側で1階部分に居住スペースを設けないや盛土をしたりなどの対策など考えられるとは思いますが、個人的にはそもそものリスクを減らせるのか、そこの検討が大事かなと思います。

計画規模降雨による浸水エリアを確認する方法

ではどうやって、この計画規模降雨による浸水エリアを確認するのか。

一部ではハザードマップとして記載している自体もあります。

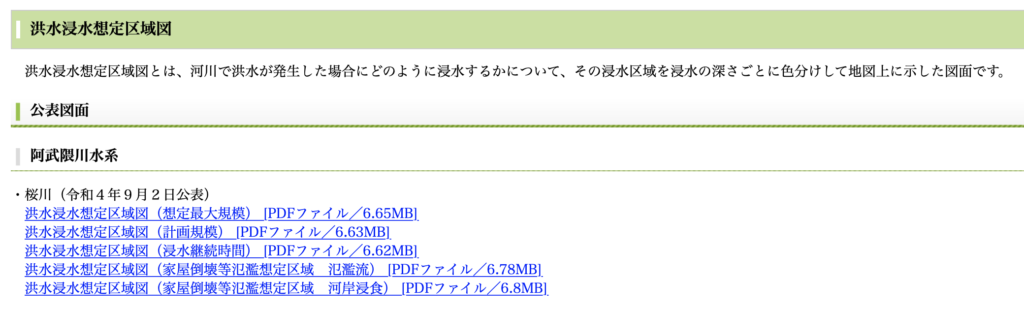

しかしながら、多くは記載していないので、〇〇川浸水想定区域図と検索する必要があります。

河川水系ごとに河川管理者が作成しているので、基本的には、国交省の河川事務所や都道府県河川部局のホームページを確認することで閲覧することが可能となります。

浸水想定区域図には、想定最大規模、計画規模、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域と分かれているので、計画規模とされているものをクリックすれば閲覧可能です。

注意して欲しいのは、水系・河川ごとに作成されているので、購入予定土地周辺を流れる全ての河川をチェックしないと全てのリスクを把握することができません。

補足:河川洪水以外にも危険なハザードエリアは複数ある

補足です。ハザードマップと言っても、

・津波災害ハザードマップ

・ため池,ダムハザードマップ

・洪水ハザードマップ

・雨水出水(内水)ハザードマップ

・高潮浸水ハザードマップ

・土砂災害、地すべり、急傾斜地崩壊の恐れのある範囲を示したマップ など

何種類もあります。

住宅購入を行う際には全てのリスクを把握したうえで購入することが望ましいですが、どうしても立地場所の利便性に目が行きがちですよね。

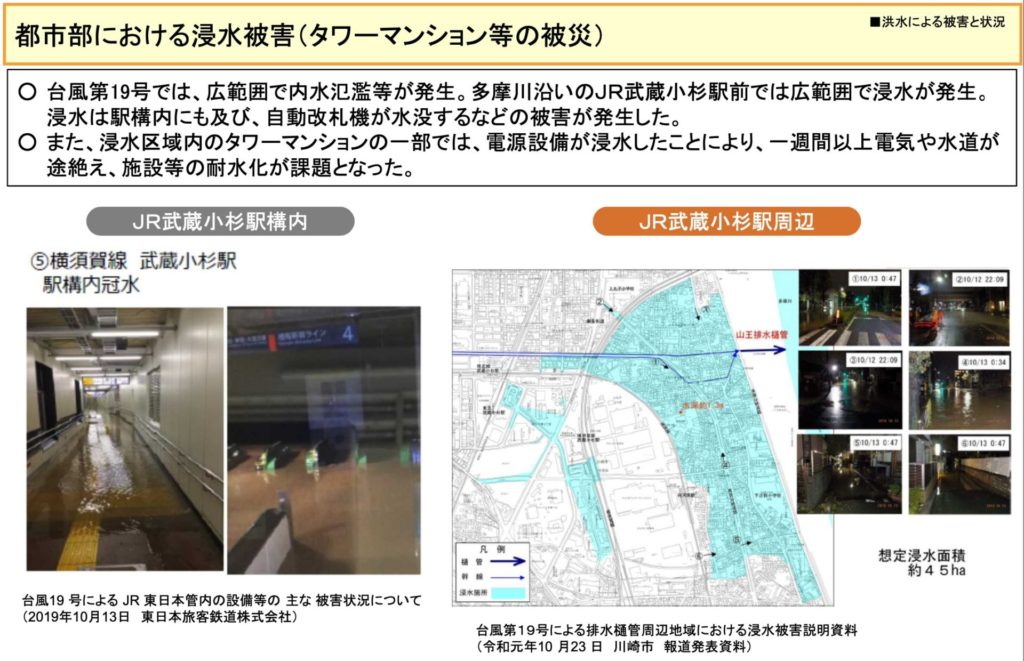

気持ちは分かりますので、街中での住宅購入で注意して欲しい点として一つだけ。

河川洪水以外にも内水ハザードマップと言って、短時間降雨により雨水・下水処理が間に合わず、河川が氾濫せずとも冠水することもあるので、雨水出水(内水)ハザードマップのチェックも大事です。

できれば、土地の災害リスクを適切にアドバイスしてくれる建築士などの方に事前相談することをおすすめしたいところです。

それでは、以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。