みなさんこんにちは〜〜!

私は、18年間公務員として都市計画や建築、公共交通行政などに携わった後、2022年度よりフリーとして活動しています。

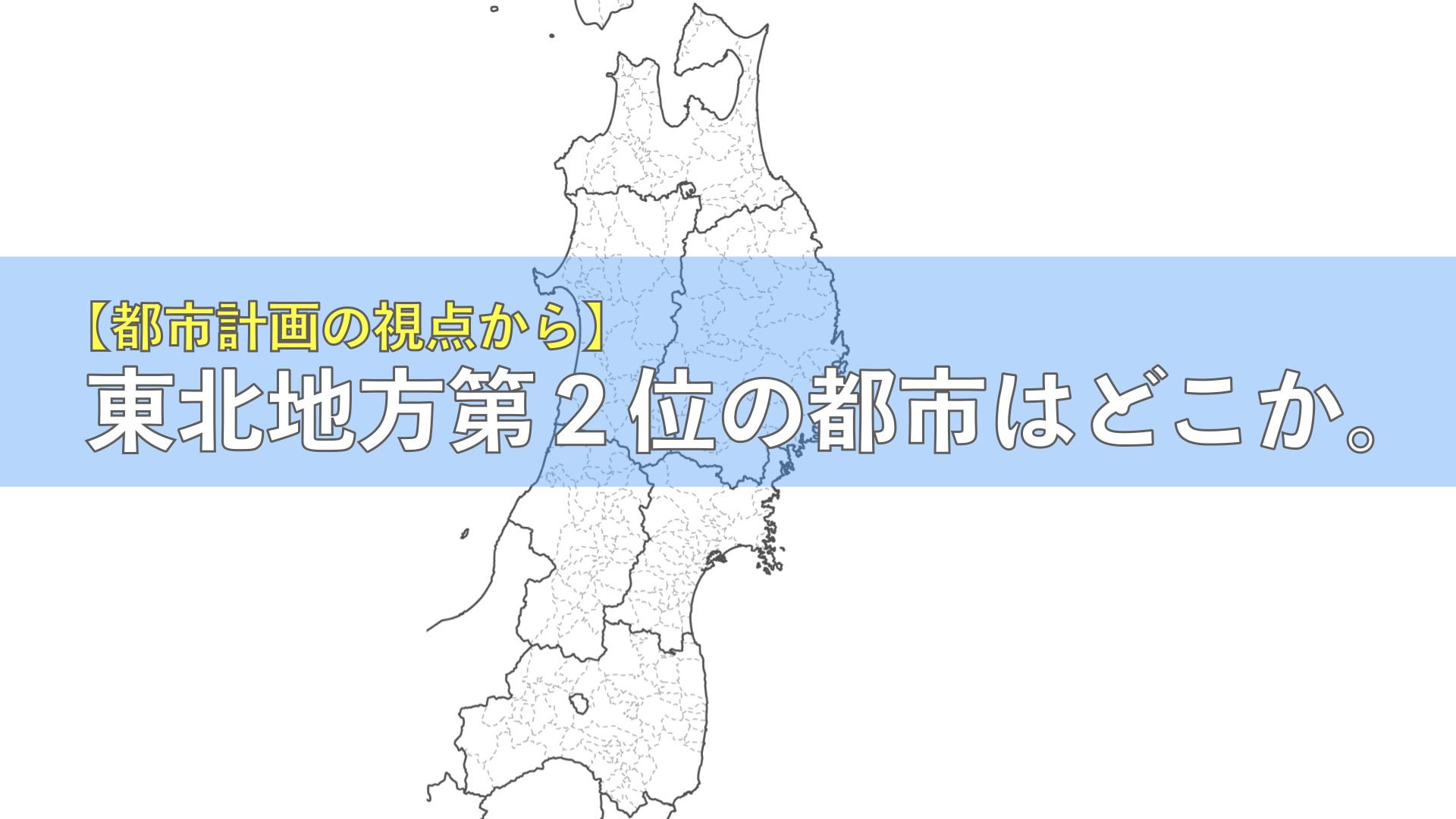

この記事では、市町村行政区域別ランキングという意味の無い指標に困惑している方々のために、都市計画の視点から正確な東北地方第2位の都市について書いています。

不確かな都会度ではなく、都市圏の人口とGDPから解説しているので、「新幹線が多く停車する!」、「〇〇という商業施設が何店舗立地している!」、「百貨店がある!」、「気候が良い!」といった一般的(主観的)な指標は除いているのであらかじめご了承ください。

いつも当サイトをご覧いただきありがとうございます。

当サイトでは”まち”の稼ぐ力を伸ばすために、水戸から仙台エリアにかけての街の魅力や情報を発信しています。

現在はWEBを中心に活動していますが、いずれ拠点を設けてまちづくりを行っていきたいと考えていますので、応援して頂ければ嬉しいです♪→サイトのブックマーク登録&Twitter・インスタフォローをお願いします☆エンジェル投資家さんも随時募集しています♪

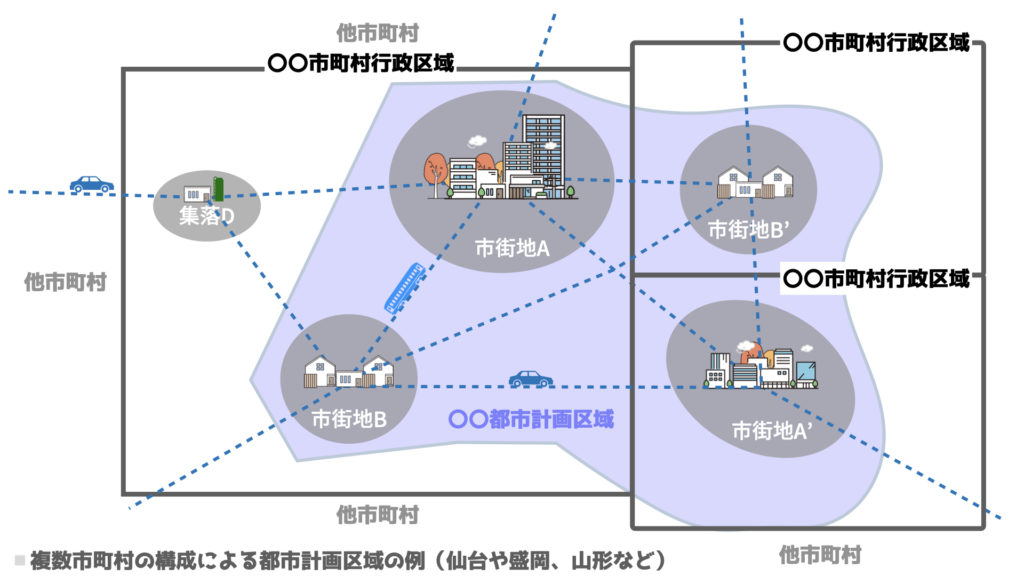

「都市」≠「市町村」

都市のエリアと市町村のエリアは全くの別モノです。

「City Area」と「Urban Area」では、都市生活圏に大きな違いがあります。

例えば、通勤・通学でイメージすると分かりやすいのです。

いわき市や鶴岡市のように広大な面積を有する自治体ですと移動はほぼ自市内で完結します。ところが、拠点市があってその周囲に人口規模の小さい市町村がある場合には、通勤・通学などで拠点となる市に移動しますよね。その他にも買い物や通院といった面でも拠点市に依存します。

こうした他市町村への通勤・通学者等の割合が高い場合には、もはや一体的な市町村としない合理的な理由がありません。むしろ、そうした状況にも関わらず、自分達の街さえ良くなればいいとそれぞれが自分勝手な施策を行えば、土地利用の面で経済的な非合理性(間違い)が生じるのは明らかですよね。

ですので、そうした非合理性を少しでも解消するために都市計画区域というものが存在します。

都市計画区域があることで、複数市町村間のまちづくりに関する利害調整を行うことができるようになるため、経済的に合理的な土地利用の誘導・規制が一体的な都市を形成していきます。

「福島県北都市計画区域」のように福島市と伊達市がいがみ合うこともあるので、必ずしも良いことばかりではないですが…(笑)

市町村区域は中央政府が管理するための行政区域であり、明治時代から昭和初期ごろまで交通網が発展していない旧来の都市の区域です。このため、道路・鉄道交通が発達した現代の都市活動のエリアとは大きく乖離しています。

そうした実態との乖離を都市計画の面から調整するために都市計画区域(大正8年制定、昭和43年に大改正)というものが存在していると考えて頂ければと思います。

つまり、都市計画区域が「都市」といえる。「都市」の概念に近いということですねー。ですから、市町村行政区域=都市と呼ぶのは、経済的な視点や都市政策上も合理的ではないです。

ということで前置きが長すぎてしまったので、東北第2位の都市はどこなのか、東北の主要9都市から「都市圏の人口」、「都市圏一人あたりのGDP(国内総生産)」で比較してみます。

都市圏の人口別ランキング

| 都市名 | 構成市町村 | 都市圏人口 (万人) | 一人あたりのGDP (百万円/人) | 面積 (k㎡) | 順位 |

|---|---|---|---|---|---|

| 青森 | 青森市の一部 | 25.6 | 3.6 | 238 | 8 |

| 八戸 | 八戸市・おいらせ町の各一部 | 23.3 | 4.1 | 247 | 9 |

| 盛岡 | 盛岡市・滝沢市・矢巾町の各一部 | 37.4 | 3.6 | 568 | 4 |

| 仙塩 | 仙台市・松島町・大和町・大衡村の各一部 塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市の全域 七ヶ浜町・利府町の全域 | 145.6 | 4.5 | 889 | 1 |

| 秋田 | 秋田市・潟上市の各一部 | 32.1 | 4.1 | 487 | 6 |

| 山形 | 山形市・天童市・上山市の各一部 山辺町・中山町の各一部 | 34.6 | 3.9 | 285 | 3 |

| 県北 | 福島市・伊達市の各一部 桑折町・国見町の各一部 | 33.0 | 4.0 | 351 | 5 |

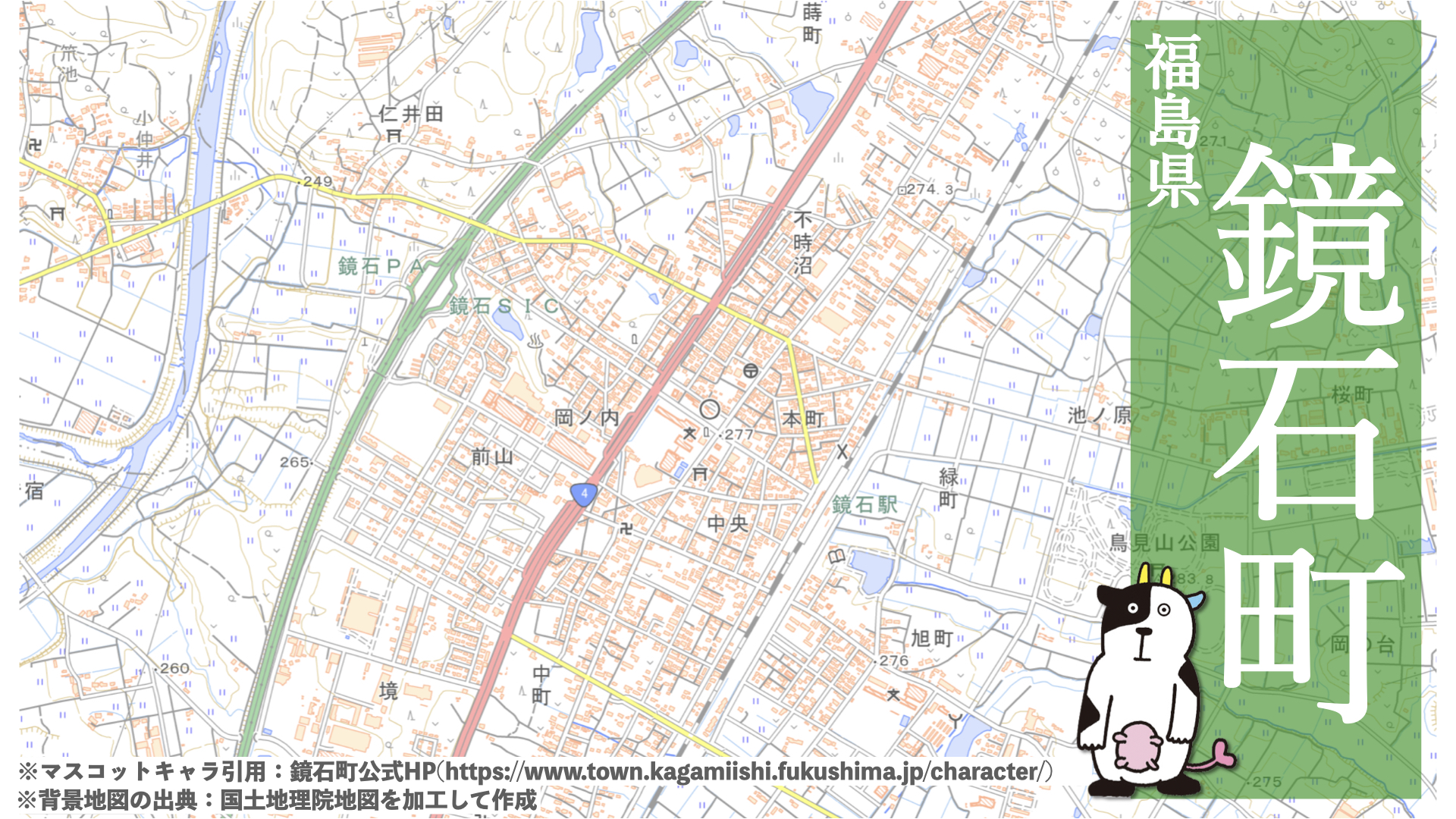

| 県中 | 郡山市・須賀川市、鏡石町の各一部 | 38.2 | 4.0 | 371 | 2 |

| いわき | いわき市の一部 | 31.4 | 4.0 | 376 | 7 |

東北第1位はなんと言っても、仙台市を中心都市とする「仙塩広域都市計画区域」です。

人口は約146万人、都市圏内のGDPは6.6兆円です。2位である県中(郡山市)の1.5兆円を大きく引き離しています。面積889k㎡と広いと感じるかもですが、それだけ「都市経済圏」が広大であるということ。

一人あたりのGDPも高いですし、東北地方で便利で経済的な豊な暮らしのエリアの大きさは仙台圏が最強です。

*ただし、仙台の沿岸部と盛土団地は津波・地震に注意が必要(宮城県沖地震は建物に被害をもたらす可能性が高い揺れを生じさせます)

仙台市へ赴くと市街地が連続していて市町界の意味を感じないですよね。なおさら「都市」を行政界に括るのは違和感を抱くのかなと思います。

では話を戻しまして、東北第2位の「都市」をみていきたいと思います。

東北第2位は人口としては、福島県郡山市を中心とする「県中都市計画区域」が38.2万人、市民一人あたりのGDPも4百万円となっており、続く盛岡を中心とする「盛岡広域都市計画区域」の37.4万人、一人あたりのGDP3.6百万円とも離れていることからも、郡山市・須賀川市などを中心とする県中都市計画区域が該当するかなと思います。

とはいえ、ネーミングが・・・県中って。福島県の中央だからでしょうけど、郡山都市圏という見方で良いのかなと思いますね。

続く第3位は人口的に盛岡!と言いたいところがですが、盛岡市は一人あたりのGDPが低い(←工業都市ではないことが要因)。

他都市と比べても40万円/人(全体で0.2兆円の差) 近く離れており、経済規模的にも第3位とは言い難いですね。人口34.6万人を有する山形が経済的にもあっていると思います。

一方で、市町村別では東北第2位である「いわき市」は、人口的に秋田や福島、山形と大差はないですし、一人当たりのGDPも平均並、いわきは広大な面積を有しているだけと馬鹿にされる方もいますが、都市圏の面積としては福島や郡山とあまり変わらないです、むしろ、秋田や盛岡よりも都市圏の面積が小さいです。

なお、よく「盛岡市vs郡山市」といった視点で第2位を競わせることがありますが、人口や経済は郡山の方が上ですが、気候という面では北部だけあって冬の寒さを除けば盛岡は過ごしやすい地域に入ると思います。

私はどちらの都市も滞在したことがありますが、どちらも良い面・悪い面がありますから、東北地方の括りで協力し合った方がいいのかなーと思ったりです。

まとめ・補足

DID面積(人口集中地区)で比較しては?という視点もあるのですが、DIDは国勢調査に基づく小単位の面積が反映されるため、人口集中地区に隣接して工業地域や工業専用地域などの居住地として適していない広大地域なも含まれるため、適正な密度として使いづらいという面があるので、今回の指標からは外しました。

ちなみに、盛岡都市圏は58人/ha、県中(郡山)都市圏は49人/haなので、データだけで見るとコンパクトで賑やかなのは郡山よりも盛岡では?と思います。なお、盛岡は仙塩の64人/haに次いで2番目の密度の高さを有しています。

ということで、東北第2位の都市は、郡山市や須賀川市などで構成される「(福島)県中都市計画区域」となります。

東北第3位は、山形市や天童市、上山市などで構成される「山形広域都市計画区域」となります。盛岡は第2位の県中(郡山)に次ぐ人口を有していますが、経済力という面で見ると弱いかなという印象です。

それでは以上となります。こちらの記事が参考となりましたら幸いです。

>>>こちらの記事はいわき市が東北1位に輝いている「製造品出荷額等」に関する記事なので合わせて読んで頂ければ嬉しい限りです。

>>>都市雇用圏に基づく最新データはこちらの記事の一部で掲載しています。