福島県富岡町の「夜の森(よのもり:Yonomori)」は、神秘的な雰囲気に包まれた桜並木で知られています。

訪れる方々は樹齢100年に近い美しい桜とその歴史に心を奪われます。

本記事では、福島県双葉郡富岡町の『夜の森(よのもり)』の由来と桜並木の歴史について解説しています。

こんにちは!普段、このサイト(まちスタ)では”まち”の稼ぐ力を伸ばすために、水戸から仙台エリアにかけての街の魅力や情報を発信しています。

現在はWEBを中心に活動していますが、いずれ拠点を設けてまちづくりを行っていきたいと考えていますので、これを機会に知って頂ければ嬉しい限りです♪

→Twitterはこちら>>>Twitter(外部リンク)

富岡町の立地と夜の森の由来

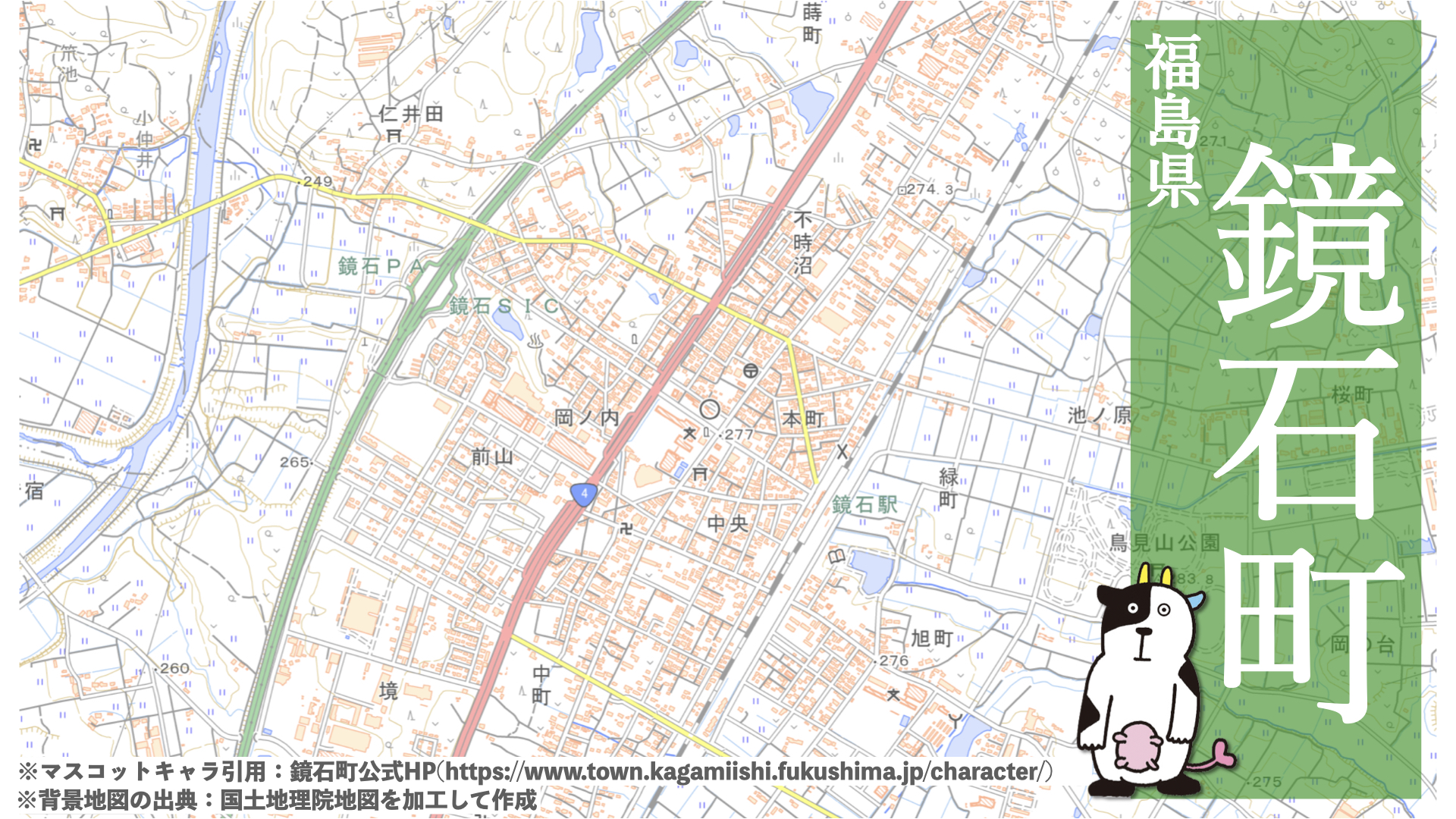

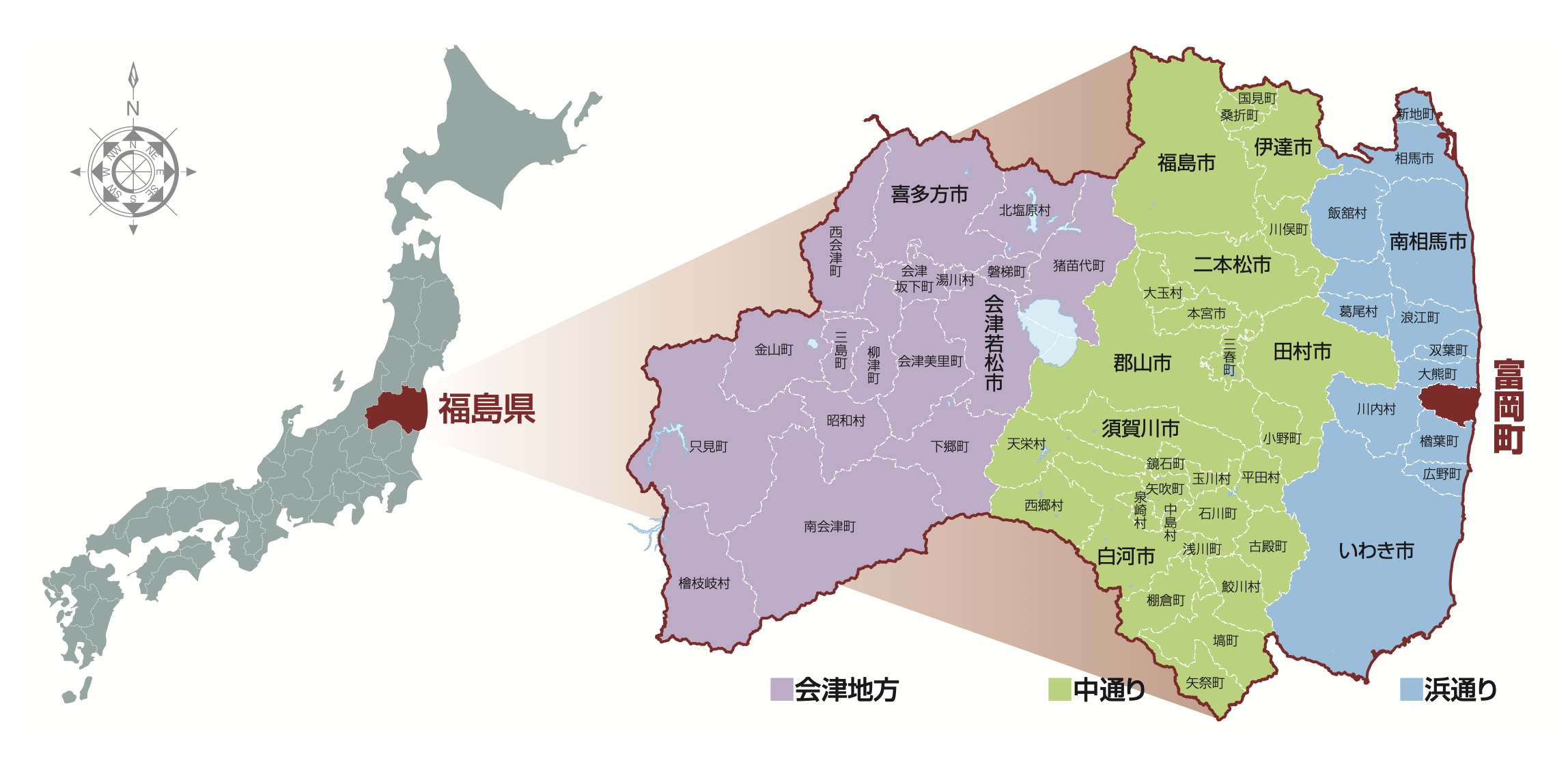

※引用:福島県富岡町公式ホームページ

富岡町は、福島県浜通り地方の中央に位置し、東側は太平洋に面しています。明治時代から郡役所が置かれ人口的にも双葉郡の中心となる地域です。東日本大震災の際には原発事故によって避難を余儀なくされ、ようやく桜並木がある夜の森地区の一部で避難指示が解除(令和5年4月1日)となりました。

夜の森の由来で検索すると、戦国時代後半・江戸時代初期の領地に関する由来が記載されたページが表示されます。

由来としては、磐城平藩(戦国時代は岩城氏領)と相馬中村藩との国境が夜の森であり、戦国時代には領地の奪い合いで争ったことから、余の森(よのもり)であると主張したことに由縁する。

ただし、この説に関しては根拠不明です。

実際、江戸時代の旧街道は富岡宿の次は海側を通る熊川宿(現在の大熊町熊川)でしたので、山側に位置している夜の森一帯は戦略的に奪い合うような重要拠点だったのかは謎です。また、館跡も発掘されていないのも怪しいです。

もう一つの説の方が信憑性が高いです。

もう一つの理由は、昼間でも薄暗い原野(森林)が広がっていた地域だったことから夜の森と呼ばれていたそうです(夜の森は旧上岡村→旧双葉町→富岡町と合併)。

明治時代に入ってから開拓された新しい宅地であり、記録によると開拓前は原野だったそうです。

調べてみると、後述する半谷氏が、夜の森の開拓記念として1900年(明治33年)にソメイヨシノの桜を300本植樹したのがはじまりだそうです。植樹の際に「幸せな花園をつくろう」という願いを込めたそうです。

その後、半谷氏の次男である六郎氏(元富岡町長)によって引き継がれ、1910年(明治43年)には夜の森の敷地内1.5kmの道の両側にソメイヨシノがさらに300本植樹されたそうです(通称、100年桜・桜通り)。

その後も植樹が続き現在の夜の森の桜並木が形成されたそうです。

※令和5年4月2日撮影

夜の森の桜並木の誕生の話

※令和5年4月2日撮影

夜の森の桜並木は、富岡町の中心部から少し離れた場所にありますが、JR常磐線夜の森駅に近接しており徒歩でアクセスことができます。

この美しい桜並木が多くの観光客を惹きつけています。

春になれば、樹齢80年を超える桜が一斉に咲き誇り、まるでピンク色のトンネルのような光景が広がります。

特に夕暮れ時には、太陽の光が桜の花びらに反射し、幻想的な雰囲気を演出しています。

(注)1900年に植えられたソメイヨシノは現存していないそうです。

※令和5年4月2日撮影

夜の森の桜並木は、その美しさだけでなく、歴史的な背景にも興味深いです。半谷清寿(はんがいせいじゅ)という人物をご存知の方は少ないと思いますが、二宮尊徳(金次郎)を知っている人は多いと思います。

少し余談ですが、二宮尊徳(1787-1856)といえば、江戸時代後期の農政改革の第一人者で報徳思想が有名です。

報徳思想とは、「至誠」「勤労」「分度」「推譲」のことで、勤労はイメージが付くかと思います。その他はの至誠・分度・推譲とは、誠実であることや、身の丈にあった生活をすること。財産を将来に譲ることといった考えです。この報徳思想ですが、渋沢栄一(1840-1931)や松下幸之助(1894-1989)などにも大きな影響を与えたことで知られています。

≫≫≫報徳思想については、YouTuberのアバタローさんの動画が参考になります。

この二宮尊徳の一番弟子で、尊徳の生涯を綴った『報徳記』を著した富田高慶という方のお墓が富岡町から少し離れた相馬市(旧相馬藩)にあります。相馬地方も二宮尊徳による農村復興プロジェクトの一つとして再興された場所の一つとして有名で、相馬市や南相馬市には二宮尊徳に関わる資料等が残っています。

半谷清寿は、二宮尊徳によって農政改革が行われた相馬藩の郷士の家に生まれ、幕末後の相双地方の開拓のために尽力した人物の一人で衆議院議員まで務めた方です。

夜の森の桜並木ができた背景には、農村開発として入植した彼の行動とその行動に促されて一緒になって開拓した方々が関与しています。

前項でも書きましたが、夜の森の桜並木のはじまりが、が1900年(明治33年)に開拓記念として宅地周辺に当時約300本のソメイヨシノが植樹されたらしいです(現存していない)。この桜の植樹プロジェクトは、その後、次男の六郎氏(元富岡町長)によって引き継がれ、10年後には1000本以上の桜が植えられたと言われています。

また、夜の森駅開業に私財を投じた但野氏による開拓等もあって現在の桜並木が形成されています。

半谷清寿(1858-1932)は、幕末後に富田氏の田の強制買上げによる旧中村藩士の帰農施策などから、報徳思想を体現する農政改革の報徳仕法に疑問を持育った人物として知られており、むしろ立派な商人になることを志していたらしいです。

ただし、その一方では、清寿の父である半谷常清が尊敬していた池田胤直(相馬中村藩家老で報徳仕法を藩政改革に取り入れた人物)という人物の生き方に心を動かされていたそうで、根底には報徳思想の影響を受けていたのでは思います。

なぜ、夜の森の開拓に着手したかは、原始的生活に生活に没入することや、日本国土の自給力を測る基礎的研究などが知られているようですが、推測として、自身の人生の後半の生き方と、戊辰戦争後に政治的差別を受けていた東北地方の開発を達成するための一つだったのように感じます。

夜の森の開発が1900年〜、衆議院は1912年〜なので相当フットワークが軽かったに違いないと思います。

半谷氏は、養蚕術や養蚕原論といった農系の書籍の他、1906年(明治39年)に出版した『将来之東北』では、故郷である相馬地方のみならず東北全体の振興・開発について論じている書籍もつくっており。

この書籍の論説では、東北の将来に対する後藤新平(都市計画の父)や新渡戸稲造、内村鑑三、原敬といった著名な方の考えが書かれています。>>>国立国会図書館デジタルコレクションから読むことができます。

将来之東北からは、故郷である相馬地方のみならず、内政により遅れてたい東北地方の開発に尽力した人物であることが伺いしることができます。原発事故によって大きな影響を受けてしまった富岡町ですが、おそらく半谷氏の思想からすると、東北でつくった電力を東北以外で消費することは否だったように思います。もし彼が生きていたら東北人を感化する論文を書いていたに違いないです。

ということで以上となります。

福島県富岡町の夜の森の桜並木を訪れることで、その美しさのみならず、無意識にうちに日本の歴史に変革をもたらした歴史的人物の思想に触れることで他にはない神秘的な深い感動を与えていると思います。

※令和5年4月2日撮影

≫≫≫富岡町観光スポット