北関東地方の県庁所在地では最も人口が小さい『水戸市』。そのような水戸でも大都市(政令指定都市)になれるのか。また、大都市圏を構成できるのか都市計画的な視点から解説を行っています。水戸・茨城が大好きな方や地域に誇りをお持ちの方はぜひ、ご覧になってくださいませ!

こんにちは!まちスタです。

当サイトでは”まち”の稼ぐ力を伸ばすために、水戸から仙台エリアにかけての街の魅力や情報を発信しています。

現在はWEBを中心に活動していますが、いずれ拠点を設けてまちづくりを行っていきたいと考えていますので、これを機会に知って頂ければ嬉しい限りです♪

→Twitterはこちら>>>Twitter(外部リンク)

大都市圏の前提条件

まず、前提条件の話です。大都市の定義というのは日本の法律上では複数の考え方で整理されています。詳細はこちらの記事(別サイト)をご覧ください。ですので、今回はその中から国勢調査等の考え方をもとに説明していきます。

大都市とみなす前提条件として分かりやすい指標が統計法(国勢調査)に基づく大都市圏となります。

この大都市圏は、政令指定都市を中心市としてその周辺市町村(中心市への通勤・通学者数が常住人口の1.5%以上)となります。

なお、政令指定都市については、人口50万人以上の市(人口その他の都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有する市が指定)となっています。

つまり、この国勢調査に基づく条件に対して水戸市を含む都市圏である『水戸・勝田都市計画区域(都市計画法)』や『水戸・日立都市開発区域(首都圏整備法に基づく区域で下図のGoogleマップを参照)』に含まれる市町村の人口や通勤・通学者割合を確認すれば大都市圏となりえるのかが見えてきます。

【都市開発区域とは?】

首都圏整備法第25条第1項

第25条 国土交通大臣は、既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを適当とする区域を都市開発区域として指定することができる。

*既成市街地→23区及び周辺市の一部

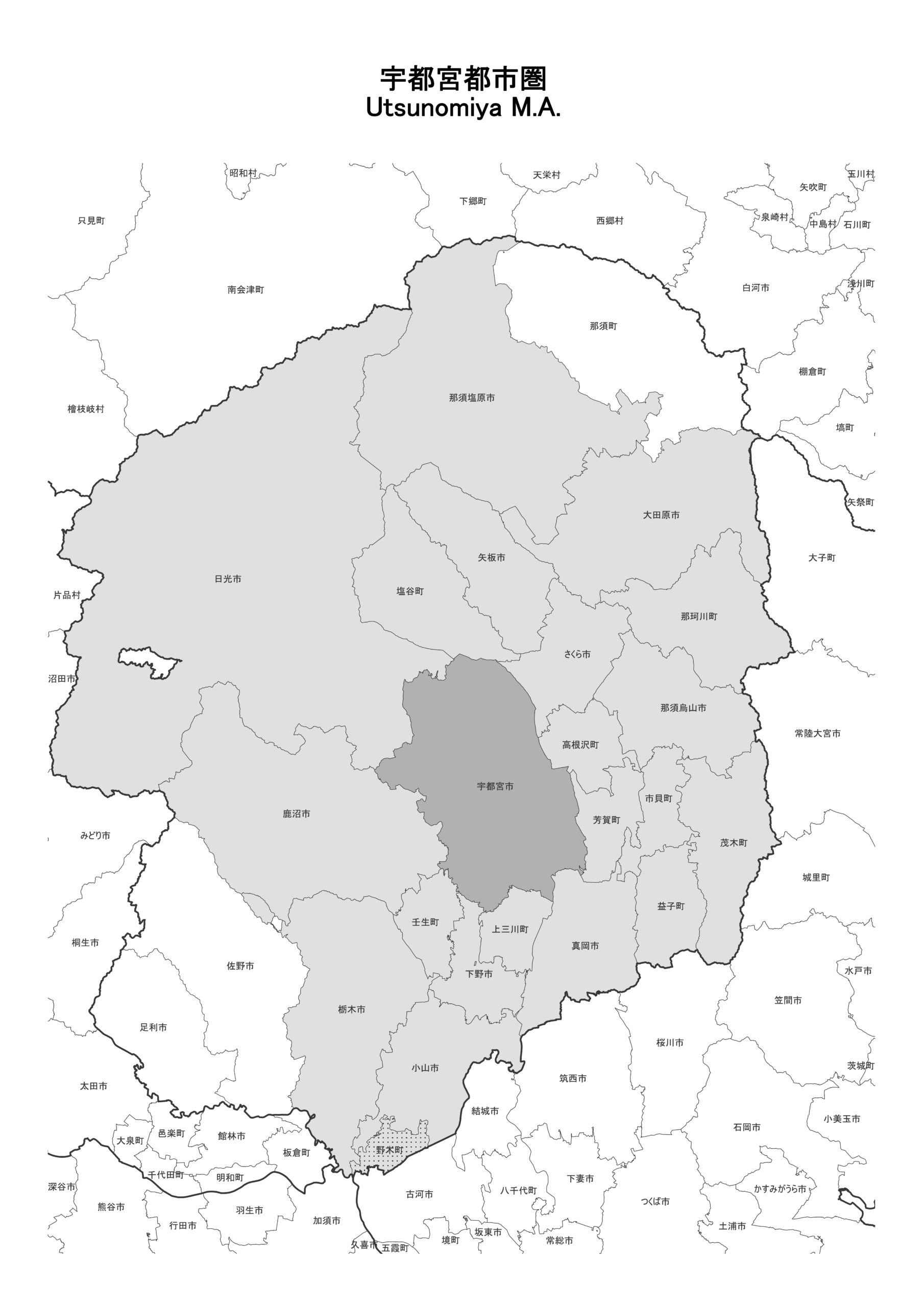

補足:北関東最大の都市である宇都宮都市圏の人口・面積は?

すでに政令指定都市クラスの人口を有する宇都宮市(人口:約52万人、面積:416.8k㎡ ※水戸市は人口約27万人、面積は217.3k㎡)で見てみます。

宇都宮市は政令指定都市ではないため、令和2年国勢調査上は大都市圏ではなく”大”が抜けた『都市圏』として整理されており、栃木県内では那須町・足利市・佐野市を除く市町村全てが宇都宮都市圏(22市町村で構成)として整理されています。

大都市圏ではなく都市圏であっても、周辺市町村として、「中心市」である宇都宮市への15歳以上通勤・通学者数の割合が常住人口の1.5%以上かつ中心市と連接している市町村が大きいためこのように大きな都市圏(下図参照)となります。

構成市町村と人口・面積は次のとおりとなります。

| 都市名 | 人口(人) | 面積(k㎡) |

|---|---|---|

| 合計 | 1,648,216 | 5,501.97 |

| 宇都宮市 | 518,757 | 416.85 |

| 栃木市 | 155,549 | 331.5 |

| 鹿沼市 | 94,033 | 490.64 |

| 日光市 | 77,661 | 1,449.83 |

| 小山市 | 166,666 | 171.75 |

| 真岡市 | 78,190 | 167.34 |

| 大田原市 | 72,087 | 354.36 |

| 矢板市 | 31,165 | 170.46 |

| 那須塩原市 | 115,210 | 592.74 |

| さくら市 | 44,513 | 125.63 |

| 那須烏山市 | 24,875 | 174.35 |

| 下野市 | 59,507 | 74.59 |

| 上三川町 | 30,806 | 54.39 |

| 益子町 | 21,898 | 89.40 |

| 茂木町 | 11,891 | 172.69 |

| 市貝町 | 11,262 | 64.25 |

| 芳賀町 | 14,961 | 70.16 |

| 壬生町 | 39,474 | 61.06 |

| 野木町 | 24,913 | 30.27 |

| 塩谷町 | 10,354 | 176.06 |

| 高根沢町 | 29,229 | 70.87 |

| 那珂川町 | 15,215 | 192.78 |

宇都宮都市圏の人口は約165万人ですので、政令指定都市となっていないだけで国勢調査上は間違いなく大都市圏といえると考えられます。

なお、この国勢調査上の大都市圏は中心市への影響を受けている都市圏を示すためにどうしても広大になるため、一般的な都市のイメージとは少しだけ乖離するところがあるかなと思います。

このため、以下の枠に都市計画区域内での人口や面積を掲載しています。

【補足:都市計画上の宇都宮都市圏】

日常生活域等を示している都市政策上(経済実態をほぼ反映)の区域である『宇都宮都市計画区域(宇都宮市、鹿沼市の一部、真岡市、上三川町、芳賀町、壬生町、高根沢町で構成)』の人口は約79万人、面積は952.63k㎡となります。

では、本題の水戸です。

水戸・勝田都市計画区域上の人口等

水戸・勝田都市計画区域は、水戸市、ひたちなか市、那珂市、茨城町、大洗町、東海村で構成され、当該都市計画区域の人口は約57万人となります。この人口のみでも政令指定都市の条件である人口50万人以上の市(地方自治法第252条の19)をクリアすることができます。

とはいえですが、この5市町村が合併すると、面積としては、598.58k㎡となり、それなりに大きい印象をうけますよね。

たしかに宇都宮市(416.85k㎡)よりも若干大きい面積となりますが、広域行政運営を行っているいわき市(1232.26k㎡)や仙台市(786.35k㎡)よりは小さい面積です。実際にこの面積よりも大きな行政区域で運営をされている自治体があるのが実態です。

なお、補足としまして、旧水戸藩の支配地(下図参照)では、これらの区域に加えて、日立市や高萩市、大子町などの北部地域が含まれるため、このことを踏まえると旧水戸藩地域が行政区域だったとしてもそこまでの違和感はないように思います。

国勢調査上の人口等

次に、2020年(令和2年)の国勢調査による通勤・通学者率を見てみると次のとおりとなります。

大都市の中心市(ここでは政令指定都市)が必要となるため、少なくとも人口50万人以上を確保するために水戸・勝田都市計画区域内での合併は必要となりますが、周辺市町村を含めると約114万人都市圏(令和2年国勢調査)が構成されます。

いかがですかね〜。意外にも都市圏としては100万人を超えるため大都市の印象を受けるのではないでしょうか。

ちなみにですが、水戸市に隣接する同一都市計画区域の都市のみならず、常陸太田市や笠間市、常陸大宮市なども割合的に大きいことが分かり、現在の都市計画区域はもう少し圏域を広げた方が良いかもしれないかなという印象をうけます。

| 市町村名 | (A)水戸市への通勤・通学者数 | (B)常住人口 | (A)/(B)=% |

|---|---|---|---|

| 水戸市 | 103,939 | 270,685 | 38.4 |

| 日立市 | 3,570 | 174,508 | 2.0 |

| 石岡市 | 1,664 | 73,061 | 2.3 |

| 常陸太田市 | 2,516 | 48,602 | 5.2 |

| 笠間市 | 7,116 | 73,173 | 9.7 |

| ひたちなか市 | 14,484 | 156,581 | 9.3 |

| 常陸大宮市 | 2,344 | 39,267 | 6.0 |

| 那珂市 | 6,094 | 53,502 | 11.4 |

| 桜川市 | 686 | 39,122 | 1.8 |

| 鉾田市 | 1,737 | 45,953 | 3.8 |

| 小美玉市 | 1,847 | 48,870 | 3.8 |

| 茨城町 | 5,035 | 31,401 | 16.0 |

| 大洗町 | 1,851 | 15,715 | 11.8 |

| 城里町 | 2,805 | 18,097 | 15.5 |

| 東海村 | 2,282 | 37,891 | 6.0 |

| 大子町 | 288 | 15,736 | 1.8 |

| 合計 | – | 1,142,164 | – |

まとめ

ということでいかがでしたでしょうか。

北関東の県庁所在地の中では最も人口が小さいですが、周辺都市圏を含めて国勢調査上の大都市圏に照らし合わせると約110万都市圏が構成されることが分かりますので、大都市(政令指定都市)にもなりえるとは思います。

ここからは個人的な見解となります。

合併によるメリットとしては、一般的には従来よりも集まる税が多くなるため、税投資額の増加・集中投資・投資スピードの向上によって中心地の経済力を高める行政運営が可能になるとは思います。

がしかしです。当然、地域で不公平感ないように配慮しながらの運営にならざるを得ないケースもあり、場合によっては従来よりも市街地の求心力を低下させることも考えらえます。

また、50万人市を目指すとなると合併が必要となりますが、30〜50年前のように今よりも法律が少ない時代であれば条例等の統合作業に支障をきたすことはなかったとは考えられますが、現代では法律が増加し、その法律に基づく条例や規則など、地域ごとに慣習が異なるため、それぞれのルールを一つにまとめるのは簡単ではないように思います。

メリットの方が大きいように考えられる一方で、舵取りを誤るとデメリットの方が勝りそうな感は歪めないです。とはいえ、何もしなければ人口減少によって徐々に水戸のGDPが低下し、結果的に県央・県北地域全体の経済損失にもつながることから、県央・県北地域の持続的な発展を考える今後、50万人都市をめざすという考えは検討する意味あることだと思います。

それではまた〜!