この記事では、、、

❶ハザードマップとは

❷土地購入時に必要なハザード情報

を解説しています。

令和5年9月の台風13号によって浸水被害の要因となった河川の一部が、ハザードマップの作成に必要な情報の一つである「洪水浸水想定区域」の未作成河川(作成義務なし河川)だったいう事実は知られていないです。

また、ハザードマップは水害予見時の避難周知が目的です。

加えて、木造住宅の想定利用年数が数十年程度であることを踏まえれば住宅用土地の短期的な水害リスクは示されていません。

このため、住宅用の土地の購入時はハザードマップの情報のみを鵜呑みにせず短期的な水害リスクを把握することが大切です。

この記事では、❶及び❷を分かりやすくかつ簡潔に解説しながら短期的な土地の水害リスクを把握する方法をお伝えします。

解説の前に簡単に自己紹介です。

株式会社UrbanPoleShiftの満山といいます!!

国と市役所職員を経験した元公務員です。現在は起業し建築・都市計画系のWEBメディア運営や大手メディアの寄稿、建築相談などを行っています。将来的には地域になくてはならないまちづくり事業者になるベくチャレンジ中です。

普段はこのブログ(まちスタ)では、主に水戸から仙台エリアにかけての街の魅力や情報を発信しています。まちづくり活動を行うための必要な知識やアイディアの共有を図りたいと考えているブログですので、良かったらお気軽にシェアしてください!

ハザードマップとは?

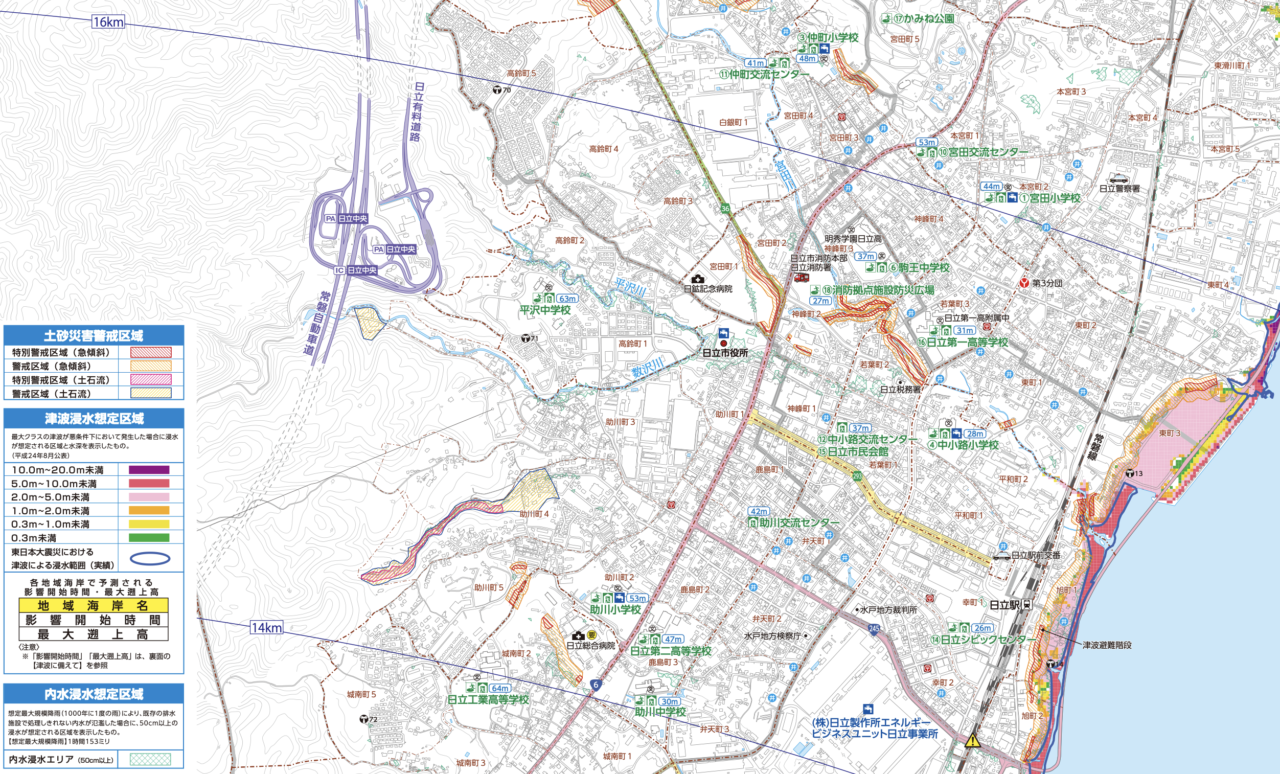

ハザードマップというと、水害や土砂災害、津波などの災害の危険性の高いエリアを示した地図をイメージ(上図は日立市ハザードマップの例)しますよね。

それが正解なのですが、水害リスクを知る上で大切なのはその内容となります。

まずは、ハザードマップですが、水防法という法律に書かれており、市町村が作成するものとされています。

※水防法第15条第3項

浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた第1項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者(第15条の11において「住民等」という。)に周知させるため、これらの事項(次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。)を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。

一 〜 二 (略)

水防法第15条第3項(抜粋)

※第1項各号:浸水想定区域など

水防法とは「洪水、雨水出水、津波、高潮に対して、警戒・防御・被害の軽減など」を図ることを目的に昭和24年(1949年)に制定された法律です。

目的の冒頭に警戒という文言があるように住民の避難安全が第一です。防災メールでも「避難指示」や「避難準備」といった避難を目にする機会が多いですよね。

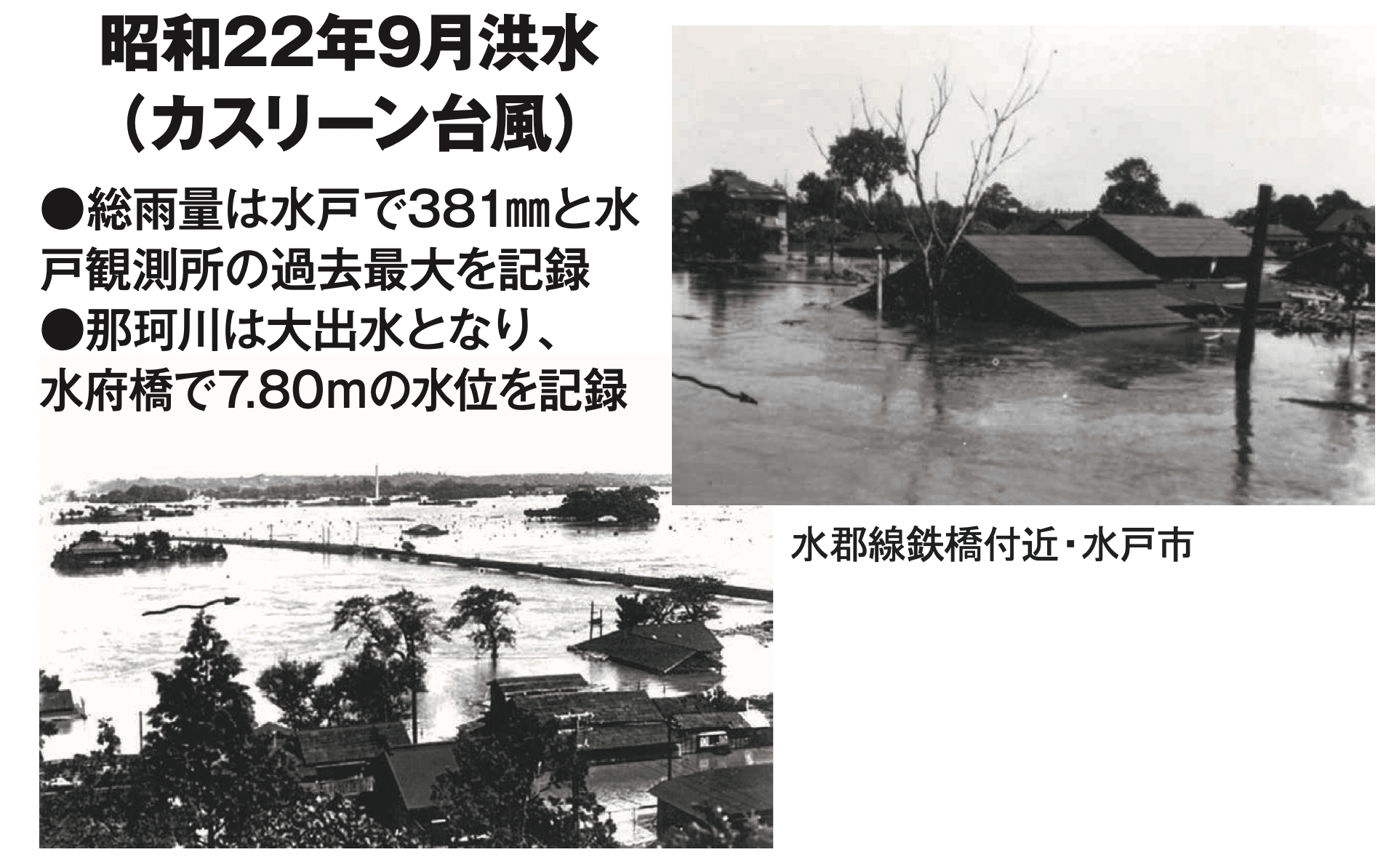

話を戻しまして、水防法は、昭和22年(1947年)に関東・東北地方で大水害をもたらしたカスリーン台風(死者1,100名以上)の経験を踏まえて制定されたものです。

このカスリーン台風ですが、床上床下浸水は約30万棟に及んだそうです。

3年前の台風19号等による大水害では3万棟ですから当時は相当な被害だったものだと思われます。埼玉から千葉・東京に至る範囲で大きな浸水被害が発生しており、水戸市の那珂川水域においても大きな浸水被害が発生しています。

出典:関東地方整備局常陸河川国道事務所

そして、水防法に基づき市町村が作成するハザードマップに掲載される情報は次のようになっています。

- 洪水浸水想定区域(=河川氾濫)

- 雨水出水浸水想定区域(=内水氾濫)

- 高潮浸水想定区域

- 土砂災害警戒区域

- 津波災害警戒区域

補足として、内水氾濫の正式名称は「雨水出水」です。この雨水出水とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において❶下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は、❷下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水のことを言います。

それでは話を戻しまして、上記の区域のうち、より大きな水害の範囲を示すのが「洪水浸水想定区域」です。そして、ここからがポイントの1つ目です。

ハザードマップに示される「洪水浸水想定区域」は想定最大規模降雨のみ

ハザードマップは、国又は都道府県が作成した「洪水浸水想定区域(想定最大規模降雨)」に基づき市町村が作成するものです。

想定最大規模降雨とは、年超過確率が1/1000の降雨のこと。1年間に1回 以上発生する確率が1/1000(0.1%)の降雨です。

近年では降雨量が増加していることもあって想定最大規模降雨に相当する水害(昨年の新潟豪雨など)が一部で発生しているので想定最大規模降雨を知っておくことは大切です。

ですが、土地購入時の重要な判断となるのは、3年前の平窪・赤井地区のような水害や、今回の台風13号による新川の水害に見られるようなエリアが限定的な浸水想定区域です。

こうした頻繁に発生する水害のエリアを示したものを洪水浸水想定区域(計画規模降雨)といいいます。

河川整備にあたっての目標降雨に相当する概ね1/100降雨にあたる浸水想定となります。

*河川によって年超過確率は異なりますが二級河川は概ね1/10〜100降雨です。

避難周知という側面では想定最大規模降雨は効果的です。

ですが、土地購入という側面で見れば年超過確率が0.1%よりも、確率の高い1%降雨の方が重要な指標です。

というのも、例えば、発生確率の高い降雨によって0.5m超となる浸水は、相対的に利用期間が数十年の建築物にとってはリスクが大きいです。

また、資産が危険に晒されるリスクが高い土地でありかつ想定最大規模降雨に比べて避けられるリスクである以上、今後の急速人口減少下においては買い手が少なくなる可能性があります。

*一方で、住宅以外の非居住の建築物や農業用地等としては活用しやすいです。

そして、この計画規模降雨ですがハザードマップには掲載されません。

というのも、近年の激甚化した水害を踏まえ2015年改正から計画規模降雨にかわり想定最大規模降雨が記載されることになったためです。

また、令和2年7月の宅建業法改正から重要事項説明にはハザードマップを用いた説明が義務付けされましたが、この説明は浸水想定区域ではなく市町村が作成するハザードマップで足りるとされているため、計画規模降雨を知るには自分で調べるしかありません。

計画規模降雨は、国の河川国道事務所または都道府県のホームページから調べることからできます。

市町村において任意に作成している河川(準用河川)の場合には、市町村が公表しています。

*現時点で、いわき市や日立市は準用河川の洪水浸水想定区域は策定していません。

次に2つ目のポイントが「洪水浸水想定区域」が作成される河川は水防法で決められているということ。

全ての河川が作成対象ではないです。

洪水浸水想定区域の作成義務河川は一部

洪水浸水想定区域の作成義務がある河川は、一級水系、二級水系でかつ洪水予報河川及び水位周知河川とされています。加えて、令和3年の改正水防法施行に伴い中小河川が追加され「河川周辺に住宅等の防護対象のある河川(都道府県管理)」も策定対象とされています。

今回の台風13号で被害のあったいわき市内郷の宮川(二級)は、県管理のため浸水想定を策定することが可能です。

また、宮川にかかる支流は普通河川のためいわき市管理、日立市の宮田川・数沢川は普通河川のため日立市管理となっていることから、洪水浸水想定区域の策定対象外となっています。

なお、自治体によっては、準用河川であっても水防法第15条の11の規定(ハザードマップ掲載河川以外の市町村区域内で予想される水災の危険の周知を規定する条項)などに基づき任意に浸水想定区域を策定しているところ(綾瀬市や厚木市など)もあります。

2015年の水防法改正以降、浸水想定区域の改訂や新たな指定河川の追加、さらには令和3年改正を踏まえた中小河川の追加が行われています。いずれにしても水害が発生した地域では洪水浸水想定区域の策定を行わないと将来的な土地のリスクを知るすべがないため優先的に策定することが望まれるところです。

とはいえ、策定にはコストがかかるため行政の予算措置の関係上すぐに策定できるわけではないです。

ですので、自身で、過去の水害発生状況や半世紀前の地図で土地利用の状況を確認するのが良いです。過去の発生状況や半世紀前の土地利用の状況は次の項で調べ方をお伝えします。

過去の水害の発生状況の調べ方

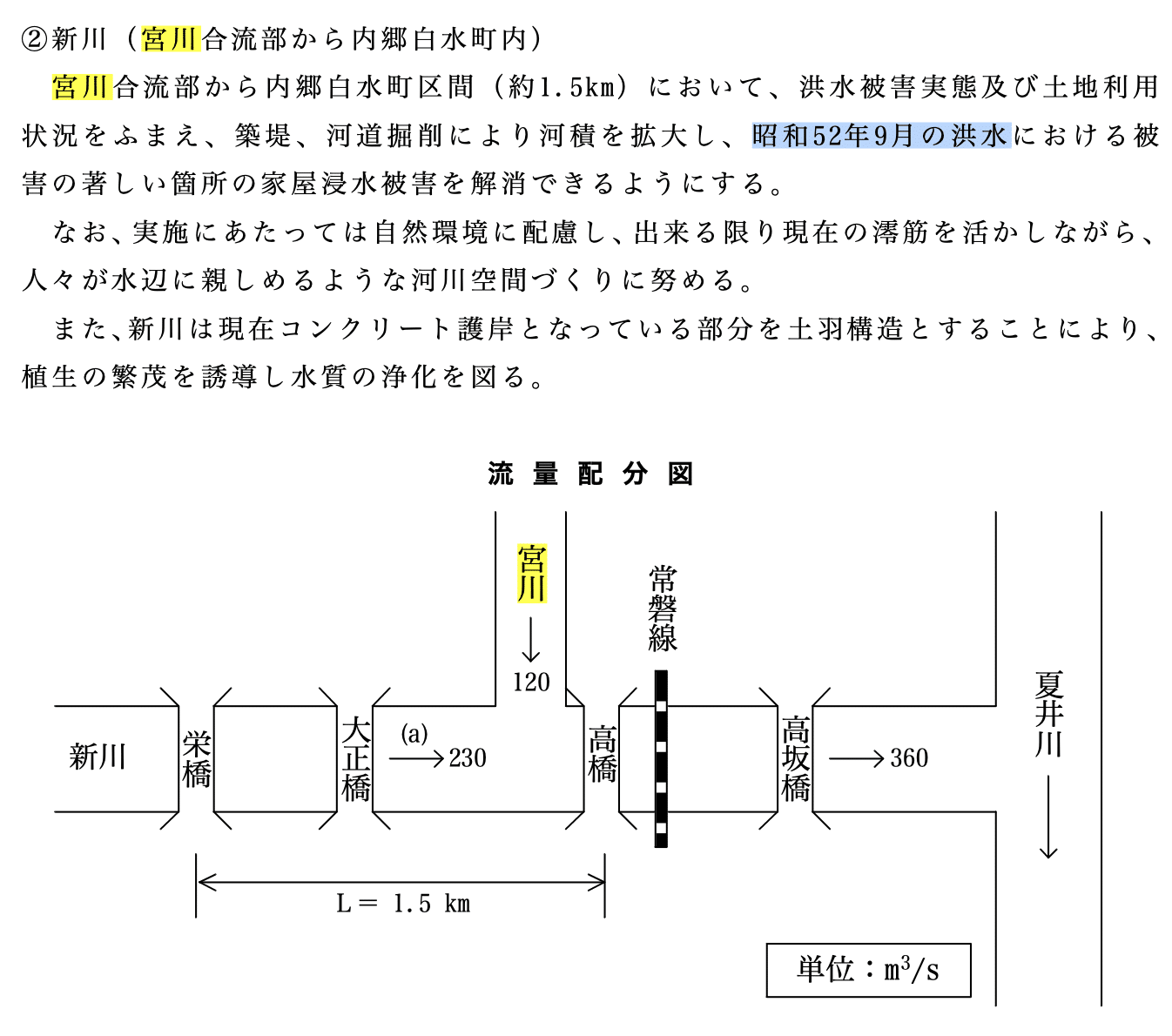

過去の水害の発生状況は、町の歴史をまとめた資料や河川整備計画などを調べると水害が発生したかどうかが分かります。例えば、いわき市内で氾濫した宮川ですが、夏井川水系河川整備計画を読むと昭和52年9月洪水という文言を見つけることができます。

昭和52年9月洪水とは台風11号の大雨により約7300戸の浸水被害をもたらした水害で夏井川水系の河川整備計画のうち新川水系はこの昭和52年9月に発生した降雨が生じても水害が発生しないように計画しています。

なのに水害が発生しているのでは?となりますが、当時に比べて、現代では時間あたりの雨量が増加しているのと、多くの田畑が宅地化し雨水処理量が増加しているため都市全体の貯留機能が低下していることが要因と考えられます。

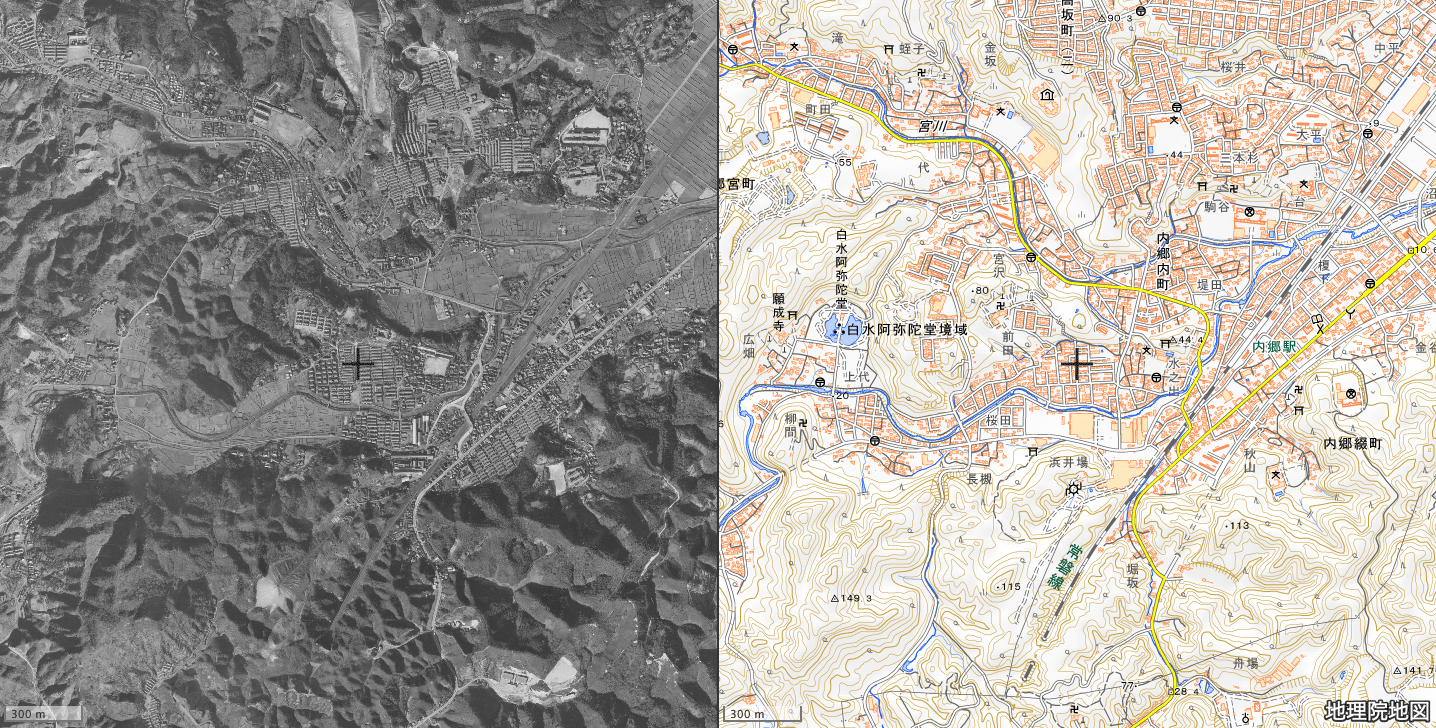

話を戻しまして、半世紀前の土地利用の状況は国土地理院地図から確認することができます。

補足として、半世紀前に田畑であった地域を宅地化したところは一般的に低地であり流域全体で見ると水害に対して弱くなっています。特に本流支流の合流部は越水しやすいことが知られています。

まとめ

まとめです。

- ハザードマップは避難周知が目的のため、想定最大規模降雨(1/1000確率)が記載

- 不動産購入時の重要事項説明はハザードマップが用いられる

- ハザードマップには河川管理者作成の「洪水浸水想定区域」の計画規模降雨による洪水浸水区域は未記載

- 洪水浸水想定区域の策定対象河川は一級水系・二級水系河川など(一部の中小河川では順次作成中)

- 土地購入時にはハザードマップに記載されていない高確率の洪水浸水想定(計画規模降雨)の確認が必要

- 計画規模降雨により0.5m超の浸水区域は住宅の浸水被害リスクが大きい

移住などで新しい土地を求める方でリスクの高い水害を知りたい方の参考になれば幸いです。

それではまた〜!