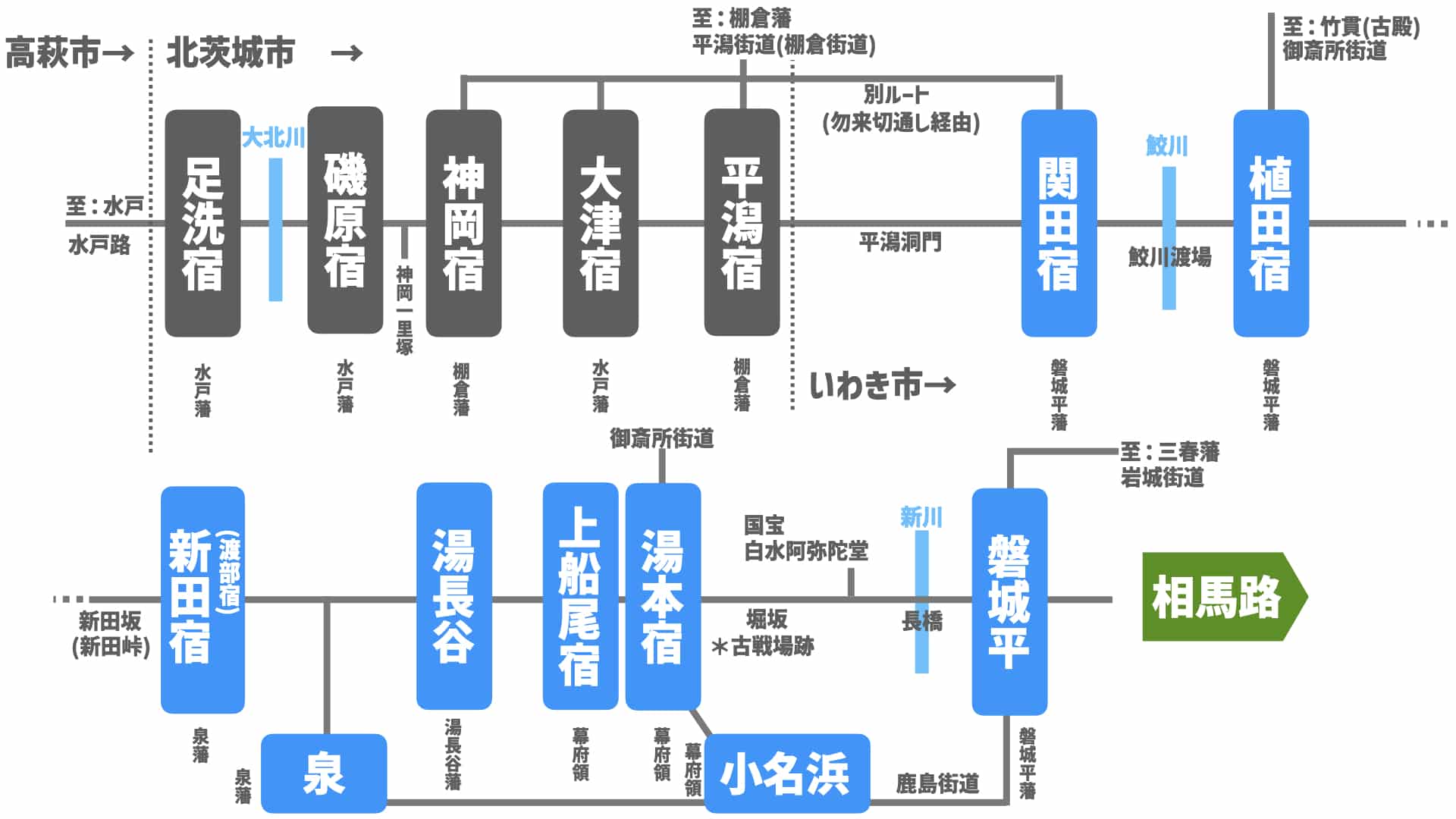

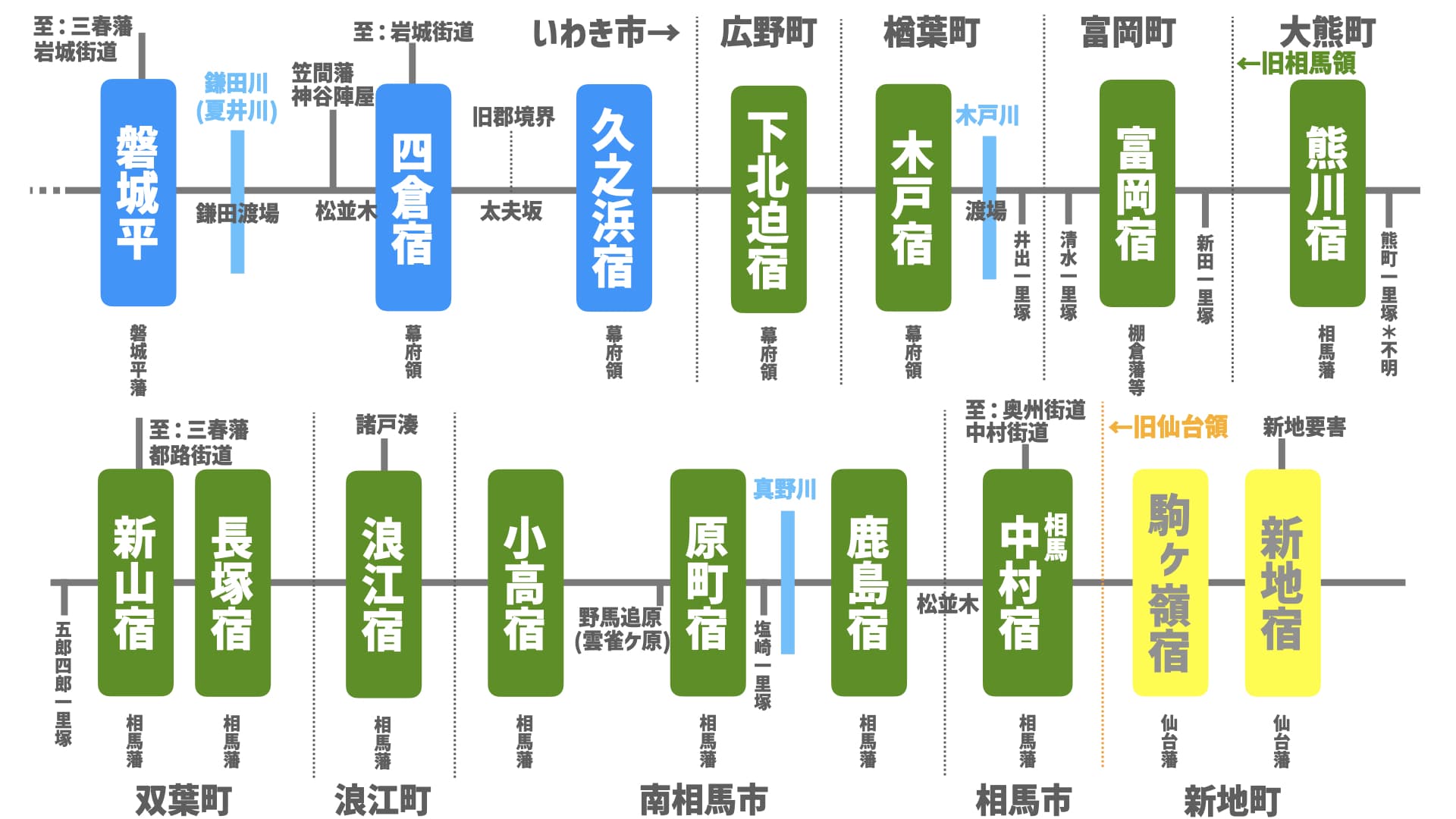

江戸から水戸を通って仙台に至る旧浜街道(水戸街道、磐城街道、相馬街道)のうち、浜街道らしさが得られる北茨城から相馬までの宿場と旧街道等をGoogleマップにて表示してみました。

はじめに

国道6号線の別名である「陸前浜街道」という名称ですが、実はこの名称が使われ始めたのは明治に入ってからです。

明治よりも前の江戸時代では、陸前浜街道とは言わず、江戸から水戸までを水戸街道(水戸側からは江戸街道)、水戸から相馬までを磐城(岩城)相馬街道と呼ばれていました。

磐城平を基点とすると、水戸路・相馬路とも呼ばれたりしていましたが、一般的には「浜街道」と呼ばれていたそうです。

江戸から東海(東海村)までは内陸の街道を至るルート、東海村よりも以北の現在の日立市と東海村の境界あたりから阿武隈高地が海側まで迫り出しています。

このため、日立に入ってから平潟までは浜辺を通行するルート、平潟を過ぎてから四倉までは内陸側を通るルート、四倉から相馬までは内陸や浜辺を通るルートとなります。

話を戻しまして、今回のGoogleマップ化にあたっては、旧宿場や旧街道、旧一里塚(約4kmごとに設置した街道の目印)を分かっている範囲で図示しました。

参考とした文献は各市町村の歴史書や「街道の日本史(発行所:(株)吉川弘文館)」、国土地理院の明治時代の古地図、城下町図、公図などです。また、旧街道沿には必ず「松」や一里塚(残っていないのが多い)があるため比較的、当時の旧街道をトレースできているはずです。

※この記事では、北茨城から相馬までです。

概ねの旧街道をトレースすると、足洗宿から磐城平まで約48km、磐城平から相馬中村まで約103kmとなりました。現在の道路では中郷から平まで約42km、平から相馬まで約97kmとなります。

補足:なぜ旧街道沿に「松」が植えられていたのか

不思議なことに旧街道には必ず「松」が設置され松並木が形成されています。調べてみると、防風・日除けなどから旅人を守ったり積雪がある場合の街道の目印などの役割があったそうです。

また、松は成長が早いほか、他の樹木に比べて塩害に強いために浜街道や東海道などの浜辺を通る街道の道標としては最適だったようです。なお、林野庁によると松の寿命はおよそ300~500年だそうなので長生きで生命力がある松が選択されたそうです。

現在の旧街道が整備されたのが江戸時代はじまる1600年代はじめだったようですから、現在でも松並木が残っている理由がよく分かります。当時の旅人も見ていた樹木を現代の私達も見ることができるのは松を選択したおかげですよね。

ちなみに、松は建材の中でも油分が多いことで知られています。松を鉋がけすると肌触りが良いのは油分のおかげらしいですね。また、松明としても利用されていますので街道沿いに設置された理由として、そういった意味もあるのかなと思います。

作成したGoogleマイマップ

足洗宿

足洗宿は南中郷駅前の旧小野矢楯から塩田川を渡った先にあります。国道6号から西側に分岐した位置にあります。元々、戦国時代は岩城氏領、その後、松岡藩、水戸藩に属して幕末を迎えます。

磯原宿

北茨城市の中心である磯原駅に位置しているのが磯原宿です。

足洗宿からは現在の国道6号を通って大北川を渡り磯原宿となります。過去の史料では、大北川に橋がかかっていたのか渡場だったのか不明ですが、川幅がそれなりにあったことを踏まえると船渡しだったのではと思われます。

磯原宿は足洗同様に戦国時代は岩城氏領、その後、松岡藩、水戸藩に属して幕末を迎えます。

磯原といえば、やはり童謡で活躍した野口雨情かと思います。野口雨情についてはこちらの記事もご覧ください(少し古いブログですが、野口雨情の信念を知ることができる資料館を紹介しています)。

神岡宿

磯原宿から風光明媚な磯原海岸、野口雨情記念館などを抜けた先に神岡一里塚が残っています。現代の国道沿いから見ることができる貴重な一里塚となっています。

この一里塚を過ぎて旧道(県道155号)に入ると神岡宿に入ります。神岡宿は後述する平潟港と同じく棚倉藩支配で幕末を迎えます。神岡宿は南北に長い特徴があります。

現在の神岡下十字路を北側に進むと浜街道の最短ルート、東側に進むと大津宿(大津浜)となります。

大津宿

大津といえば、断崖絶壁の五浦海岸、五浦海岸といえば日本美術院や六角堂、Book of Teaの著者で思想家の岡倉天心、画家の横山大観などが関係してるので歴史に詳しい方や日本美術史に詳しい方であれば必ず知っているかと思います。

江戸時代末にイギリスの捕鯨船が燃料や水、食料をもとめて大津浜に上陸した大津浜事件(1824)の舞台となった場所でもあります。

この事件の翌年に直接的に事件の収拾に関わった会沢正志斎による尊王攘夷思想の「新論」が発表(公開禁止措置を受けるも弟子達により秘密裏に拡散され維新志士のバイブルに…1857正式出版)され、感銘を受けた吉田松陰が1852年に水戸遊学、水戸などで得られた見聞を教え子に伝え、結果として討幕に動くキッカケとなった日本のターニングポイントの一つ。

ちなみに事件当時は大津浜の漁民が通訳したらしく日頃から沖合いで外国の捕鯨船と付き合いがあったようです。

話を戻しまして、五浦海岸といえば建築好きの方は、建築家内藤廣が設計したPC構造の「天心記念美術館」が立地しているので知っている方もいるのではと思います。

個人的には、美術館から見える磐城方面の海岸の景色が素晴らしいので死ぬまでに一度は観た方が良い景色です(特に、春から秋までの快晴日がおすすめ)。こちらの関連記事は少し古いですが、天心美術館について書いています。

平潟宿

大津宿から関本(関本八坂神社)まで旧道(県道17号線:棚倉街道)を進み、そこから東側に向かうと平潟宿(平潟港)となります。

後述する平潟洞門がつくられるまでは、関本の八坂神社から勿来切通しに至るルートがあったようですが、現在はJR常磐線が敷設されたためか旧道は消滅したようです。ただし、いわき市側から勿来切り通しまでは旧道を通行(徒歩のみ)することが可能です(夏場は藪だらけなので通行される方はお気をつけください。)

なお、勿来越えには、八坂神社を西側方面に進み、途中の関本福田から山越えして勿来町窪田(旧窪田藩)または勿来町酒井に至るルートもあったようです。現在、山越するルートは県道日立いわき線と勿来町大槻を通るルートの2種類があるため、おそらくこの2ルートのどちらかが使われていたのではと思われます。

平潟から九面(ここづら:いわき市勿来町九面、旧棚倉藩領)までは、1775年に平潟洞門が開通するまでは、階坂(はしござか)と呼ばれる危険な急坂(牛馬の通行不可)か、干潮のときに通行可能な海岸沿いの天然洞門(地獄門と呼ばれたらしい)を利用していたそうです。

ですが、平潟から九面に至る経路は危険過ぎるために、江戸初期である1654年中頃に開通したとされる勿来切り通しを使っていたそうです。勿来切り通しを通ったとされる大名行列の記録が残っているため間違いなさそうです。

補足:陸奥日記(1840年3月8日)にみる勿来越え

陸奥日記(みちのく日記)を著した江戸後期の商人の小津久足が1840年3月8日(現代の4月上旬)に勿来を越えています。この小津氏は、滝沢馬琴の友人として知られる一方、7万首に及ぶ和歌と46編の紀行文などを残しており、そのうち「陸奥日記」は紀行文としては代表作となります。

彼の紀行文では勿来関を越える際に次のように語っています。

足洗より一里にて神岡宿なり。仁町村といふをすぎ、粟野宿村といふにいたれば、その平方にいたるみちあり。そこには岩窟などありて、あやしきところときゝしかば、よらん、とおもへど、一里ばキリドホシ かりのまはりといふがうへ、空の雲あひも雨もよひなれば、ゆかずして、たゞに切通といふにかゝる。こは名のごとく、岩山の中をほそくきりひらきたるみちにて、みあぐれば、岩もえかゝるがごとく、 又くづれむとする勢ありて、今もかしらにおちぬべく見ゆ。「こゝを『なこそのきりとほし』ともいひて、 すなはち、むかしの関の跡也」とさと人はいへど、まことの関跡はこのちかきにありて、こゝにあら ざるよしなれど、今もその名のゝこれるにつきては、先、義家朝臣のうたおもひいでらる。

〜(略)〜かの、はたざくらのいひつたへをおもへば、義家ぬしは、そのむかしの関跡といふあたりをすぎた まへるなるべければ、奥州征伐の時は、この浜街道をかよひ給ひけん。されば、この街道も、ふるきみちなるべし。『ひたち帯』に、七人のひとゝともにこゝにあそびて、おほく歌よみつゝ、元禄十年九月廿六日、同遊八人と岩うちはらひて、かいつけしよしかけるも、はやく百 四年のむかしとなれゝば、そのなごりもなきは、うつりゆく世のさま、あはれなるに、わがかくいふも、千年のゝちは又、かゝるたぐひならん、とあやしく袖をぬらしぬ。このあたり海にちかく、かたへには小名浜の岬といふが、ながくさしいでゝ、ながめあるところなるに、をりあしく横雨しぶき来たり。

陸奥日記

この内容をチャットGPTに現代文訳してもらいます。なお、仁町村は関南の旧仁井田村、栗野宿は関本中あたりだと推定できます。平方は平潟宿のことです。

足洗より1里のところに神岡宿があります。仁町村を過ぎると、粟野宿村に至ります。そこから平潟宿への道が広がっています。その道沿いには、岩窟のような場所があり、何やら不思議な感じがして、訪れてみたくなりますが、実際は一里ほどの距離があるとのこと。その方面の空には雲が立ち込め、雨も降りそうな様子なので、立ち止まり、切通という場所へと向かいました。この(勿来)切通は、その名の通り、岩山を細く切り開いた道で、見上げれば、岩が危うく崩れそうな様子が見受けられます。地元の方々は「ここを『なこその切り通し』とも称しており、昔の関所の跡だ」と話しますが、実際の関所の跡はこの近くにあると言われています。しかしながら、この名前が現代まで伝わっているのは、かつての義家朝臣がこの地で詠んだ詩を懐かしく思うからだと思われます。

かの「旗桜」と称される地を思い出せば、義家公がかつてこの関跡付近を通過したことを思い浮かべる。奥州征伐の際、彼はこの浜街道を通行されたことだろう。故に、この街道は古き良き道と思われる。『ひたち帯』にて、私を含めた7人がこの地で戯れ、数多くの歌を詠み上げた。元禄10年の9月26日には、私たち8人が岩を打った記憶があり、それを記して詠った詩もある。しかし、それから104年の歳月が流れ、その当時の面影はもう見受けられない。この変わりゆく世の姿に感じるものがあり、私自身の記述も、千年経った後、どのように受け取られるのだろうと考えると、感慨深く涙が零れた。この地は海に近く、一方には小名浜の岬が伸びており、その景色を長く見つめることができる場所である。しかし、突如として横からの雨が吹き付けてきた。

この日、下孫(多賀町)から出発していることもあってかなるべく最短ルートで行こうとしている気持ちを汲み取ることができます。勿来切り通しを行くルートか平潟と九面の洞門を通行するルートのどちらかを悩み切り通しを通行しています。面白いのは、”見上げれば岩が危うく崩れそうな”というところででしょうか。

現在でも当時の切り通しを見ることができるため興味がある方はぜひ。

関田宿

はじめに江戸時代も勿来関があったの?という疑問を抱く方がいると思います。

勿来関があったとされるのは5世紀ごろで、奥州三関の一つとして「夷よ来る勿れ」という意味で設けられたとされています。平安時代以降には歌人に愛されたことで有名になり、江戸時代には平藩が観光として活用(古関があったとされる場所に桜を植える)していたくらいです。

発掘調査なども行われていないためどこにあったのかは分かっていないのが実態のようです。

関田宿は江戸期を通して磐城平藩領で、鮫川渡しのある植田宿も同様に磐城平藩となっているため、要所を磐城平が守護していたことが分かります。関田宿の旧道沿いには幕末に海防警備用の砲台が築かれた砲台跡が残されています。

蛭田川(びんだがわ)を渡ると錦町(旧泉藩領,大島村)に着き、旧道沿いをしばらく北側に進んだあと、植田駅に向かって斜め方向に直進すます。現在、錦町では区画整理事業が行われているため旧道の面影は残っていないです。

植田宿

鮫川を船で渡ると植田宿となります。植田宿は現在のいわき市植田町で、いわき市が合併する前には旧勿来市の主要拠点の一つ(旧勿来市の拠点:窪田、植田、錦)となっており、主要駅である植田駅が立地しています。

また、植田宿は1852年1月23日に吉田松陰が宿泊(東北遊日記による)したこともあり記念碑が建てられています。

吉田松陰は、この前月となる1851年12月19日から翌年1月20日までの約1カ月間、水戸城下に滞在して水戸学を学んだ記録が残っており、かつ日記として記録しているため間違いない史実となります。

ちなみに吉田松陰が水戸に足を運んだ理由の一つに「新論」の著者である会沢正志斎に会いたかったようです。人生に転機を与えてくれた本の著者に直接会いにいったようなものです。

植田宿から西側に位置する遠野(いわき市遠野町)経由で御斎所街道つながる旧街道(県道20号線)があり吉田松陰も歩いたそうです。一方で植田宿から北側に至る道が浜街道となります。

新田宿

現在のいわき市渡辺町田部が新田宿(しんでん)があった場所で泉藩領だった宿場です。旧道沿い旧街道の宿場であると感じさせる道路形態となっているので一目で分かりやすいです。市街化調整区域でもあるため、戦後の都市化が進まなかったことが宿場町の形態が維持できた要因でもあります。

植田宿から新田宿までには峠となる新田坂(現在のJR常磐線大平トンネル周辺)には、旧道を通ることができる通路があるようで、他の方のブログを見てみると少なくとも2011年頃までは地元有志の方々が通行できるように整備していたようですが、現在は、出入り口に立札がないため通行できるかどうかは不明です。

また、小名浜道路の建設の伴い大平トンネル上部の入口付近が改変されており、植田宿側からの入口を見つけることができませんでした。この新田坂では、最大の内戦である戊辰戦争では激しい戦場となった場所でもあるためなんとか保存できるといいんですけどね。

新田宿から東へ進むと泉、小名浜が位置します。

補足:陸奥日記(1840年3月8日)にみる新田坂越え

またまた陸奥日記から補足です。下孫(現在の常陸多賀)から出発した久足は湯本宿を目指していたのですが、この新田坂で心が折れます。その時の心情が読み取れる描写があるのでチャットGPTに現代語訳をしてもらったのでぜひ読んでみてください。

真坂といふ坂にかゝるほど、日くれぬ。 をりあしく、風はげしくなりて、雨衣吹めくりなどするに、わびしともわびしく、かゝげたるはぎ のさむさ、たとしへなく、この山は、けはしき坂こそなけれ、のぼりくだり一里なれば、たど〳〵しワタナベさ、くるしくて、やう〳〵に渡辺新田といふにいたりぬ。植田より二里なり。けふは、日くるとも、湯本までゆかんの心なりしかども、山路の雨風にて、身もこゞゆるばかりさむかりしかば、かく里にくだりては、にはかにものうくなりて、一歩もすゝみがたければ、この宿の角屋なにがしといふものゝ家にやどらんとするに、このほど産婦ありとて、やどりをかさず。外にも二軒客舎あれど、それもさはりありとて、ゆるさず。さては、植田にかへらんには、かの山あり、湯本までは猶とほければ、せんかたなくて、村役人をたのみ、詞そへさせて、その角屋にやどりぬ。家居わびしけれど、すでに野宿もすべきいきほひなりしかば、心おちゐて、はじめはうれしかりしも、 後には心おごりせられて、夕げすゝむる膳部のそこなはれたるに、畳はくろくあかづきたるなど、い とはしくて、はつかひとよのことゝはおもへど、かゝるやどりは、たへがたく、あさましきまでにお ぼゆ。すべてこのあたりの宿々は、あまりに銭をむさぼらず、かの『銭神論』にもかきもらしゝ人情 なれば、かゝるふつゝかなることも、あるなりけり。このさまは、わが伊勢街道の人々にみせまほしきことにこそ。山みちにて、はしたなく衣どものぬれしかば、炉辺によりて、ひとりあぶりほすにつけては、「春 雨すらをまつかひにする」と口のうちにうちずんじられて、

陸奥日記

真坂という坂に差し掛かる頃、日が暮れそうであった。急に風が強くなり、雨具がはためき始めた。これにより、この場所での寒さは計り知れず、坂の厳しさも際立って感じられた。坂を上り下りするのが一里の距離で、その道のりは非常にきつかった。それでも何とかして渡辺新田という場所に到着した。植田からは2里の距離であった。本当は、湯本まで行くつもりだったが、山道の冷たい風と雨で体が冷え切ってしまい、近くの宿に泊まることに決めた。しかし、最初に尋ねた宿には出産があったために宿を借りることができず、他にも客舎があったが、そこも埋まっていた。結局、村の役人の助けを借りて、その宿に泊まることができた。宿は質素であったが、野宿するしかなかったので、感謝していた。しかしその後、部屋の状態があまりにも良くなく、不満を感じた。この地方の宿屋は、お金をむさぼらないという点で評価できるが、このような不満を感じることもあった。これは伊勢街道の人々にも知ってもらいたいことである。山道では、私の衣服がぬれてしまい、炉辺で乾かすこととなった。その際、春の雨の詩を思い出して詠んだ。

花をまつ人はふるをもたのむべし旅にはわびし春雨のそら

真坂とは新田坂(峠)のことですが、昼間でも少し薄暗いあの常磐勿来線の峠を夕暮れでかつ春の雨風が強い時間帯に越えたために疲れ切っていたことがわかります。久足さんですが、3月8日は下孫(多賀町)から出発して渡辺町で到達したようなのですが。所々で馬を利用していたようですが、それでも約67kmもある行程です。

湯長谷・湯本・上船尾宿

新田宿から北に進むと湯長谷陣屋、上船尾、湯本宿と続きます。現在、湯長谷陣屋跡は中学校となっています。上船尾宿は区画整理によって関船町に、湯本宿は温泉街が形成されており江戸時代では湯壺が設置され常に湯が湧いていたらしいです。その後、常磐炭田での採掘が本格化すると湯量が激減し湯壺から湯が湧いて出ることはなくなったらしい。

なお、湯本では他の古い温泉街と異なり、戊辰戦争の戦火に巻き込まれたことで江戸時代建築の旅籠は残っていないです。

湯長谷藩城下は街道よりも西側の山側に位置していたとされ、家中跡という住所などが地名として残っています。

湯本宿からは御斎所街道が分岐し、上遠野で植田宿からくる街道と合流します。御斎所街道沿いに位置しているのがスパリゾートハワイアンズとなります。

磐城平

三函を北上し、旧国道6号に入るとすぐに緩やかな上り坂に入ります。

この上り坂を掘坂といい、相馬と足利両軍が戦闘した旧古戦場でもあります。この堀坂を抜け坂を下ると内郷(綴:旧平藩領)に入ります。

また、内郷に入ってすぐを西側方面に向かうと国宝白水阿弥陀堂が立地している白水町(旧湯長谷藩)があります。

内郷に入ったのちは、真っ直ぐ進むルートのみ残っているため旧道は不明ですが、内郷駅の榎下という地名に榎の大木が現存していることから、おそらくここが一里塚(平長橋からちょうど4km)だったのではと考えられます。さらに、この榎の大木がある前の道が公図上の道となっているため旧道だったと想定されるところです。

道なりに旧国道を進み御厩の交差点から旧道に入ります。この旧道沿いには松並木が残されていませんが、住宅の敷地内に何本が見ることができたためもしかしたら街道の名残なのかもしれないです。

旧道を進み、新川にかかる長橋(尼子橋)を渡ると磐城平城下(長橋町)に入ります。内郷側から長橋に至る道は旧街道であることが分かるクランク状となっているのが特徴的です。

長橋から鎌田までの旧城下町としての面影はあまり残っておらず、旧道が残っている程度です。また、街道の北側に位置する城郭については一部の石垣と丹後沢(堀の一つ)が残っていますが、櫓や門塀は現存していないです。

こちらの記事も少し古いですが平城の外堀のお話です。

補足:陸奥日記(1840年3月8日)にみる磐城平宿での昼食

久足さんですが、磐城平で休憩して”あんこう料理”を食しています。その記述がこちらです。チャットGPTで現代語訳しています。

こゝにてものくはむ、とて茶屋に入たるに、飯はなきよしなれば、鮓あるをくひつゝ、炉辺にて茶 をのむに、その炉中にて味噌をにるが甚あやしき香するを、「いかに」とゝへば、「こは、あんこのあぶらにて、ねりたるにて、味いとも美なり」とこたへたるも、あやしくて、あらぬさかひにきたらんこゝちす

陸奥日記

ここで何か食べようと思い、茶屋に入った。しかし、ご飯はないとのことだったので、寿司を食べながら、炉辺でお茶を飲んだ。そのとき、炉の中で煮られている味噌の香りが変わっていて不思議に思った。「これは何ですか?」と聞くと、「これはあんこうの油で煮た味噌で、とても美味しいんですよ」と返された。しかし、その香りはとても奇妙で、思わぬところで驚かされた。

四倉宿〜

相馬路(磐城平〜相馬中村城)については、こちらの記事をご覧ください。